2021-12-09 23:35

作者 王静静

京港感染论坛

十年京港,逐梦感染病精准诊疗

业界翘首以盼的2021年第四届华夏临床微生物与感染学术年会暨第十届京港感染论坛,在12月8日下午如火如荼地召开了!寒冷的冬天挡不住与会者的热情,因为热爱,所以坚持!

9日下午继续好戏!1点30分,是微生物学同道非常期待的《纸上谈菌》板块。这是京港感染论坛的保留板块,两位版主分别是我们熟悉的鲁炳怀教授和宁永忠老师。

会议由同济大学附属东方医院的吴文娟教授、河南省人民医院的李轶教授、北京大学人民医院的赵晓涛教授主持。

首先登场的是中国CDC的周海健教授。周教授为我们带来的是医防结合开展区域腹泻病原监测——基于国家致病菌识别网项目。周教授首先指出腹泻病依然是全球范围人群健康的一个重要威胁,我国除霍乱外其他感染性腹泻的发病情况不容乐观,占法定传染病的第2-4位,明确了开展腹泻病监测的重要性以及需要具体实施方案的迫切性。

周教授讲到腹泻病监测的影响因素主要有检测方案、技术方案、技术水平等方面,尤其是检测人员责任心对病原检测是一个重要影响因素,指出应用新型检测方法可以显著提高沙门菌、弯曲菌等腹泻病原体的检测阳性率。通过发生在三个省份的霍乱病例的病原菌分子分型监测,充分展示了分型溯源技术在我国传染病防控中的重大作用与取得的成就,通过快速溯源到某批次水产品是此次疫情的传染源,早期识别和发出预警,成功避免重大传染病暴发流行。

最后周教授提出医院的微生物学实验室和疾控需要分工协作,医院微生物学实验室遇到疑难病原菌可以联系当地疾控部门开展进一步分析,以便及时发现和鉴定突发、新发传染病病原,及时预警传染病疫情。周教授的演讲从更广阔的公卫视野出发带给我们关于腹泻传染病的更为宏观的思考,更有力度的召唤。

第二位讲者是中日友好医院的鲁炳怀教授,鲁教授讲授的题目是:常见革兰阴性杆菌血流感染:机制、起源与诊断。

鲁教授用具体的综述文献和统计数据,详细阐述了革兰阴性杆菌血流感染的机制、起源与诊断。血流感染病原以细菌为多,可以占到90%。 根据CHINET2020数据分析显示革兰氏阴性菌大肠埃希菌占比23.18%,是社区感染最常见的菌种。肺炎克雷伯菌占比16.51%,约一半为院内血流感染。血流感染通常诊断比较困难,阳性率较低,对于成年人可以通过提高采血量和送检瓶数来提高阳性率,但对于新生儿依然难以解决。

另外指出其它革兰阴性杆菌如铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌感染来源,不同的病原菌侵入血流途径不同,科室分布不同,感染部位来源不同。

鲁教授通过综述发现通过血管壁侵入血流的病原菌毒力较强,通过静脉插管和尿路侵入血流的病原菌毒力较弱;而高毒力多耐药菌株血流感染造成病人住院时间延长,死亡率增高等危害,需要我们在临床工作中高度关注。

对于血流感染的诊断传统的报告流程需要72小时,而质谱可以将报告时间缩短至48小时,为临床争取有效治疗时间。最后鲁教授概括了几种新技术如分子生物学和宏基因组测序在血流感染诊断中的优缺点!我们意犹未尽,满满收获。

第三位讲者是来自广州市干部健康管理中心(广州市第十一人民医院)的张伟铮老师,张老师讲解的题目是:临床微生物学图文报告的临床应用。

张老师首先肯定无论现在微生物学检测技术多么先进,传统涂片染色都有不可替代的优势。其次从细菌与真菌涂片镜检和培养结果报告规范专家共识和临床微生物检验诊断报告模式专家共识出发指出图文报告的规范,根据所在医院的具体工作说明图文报告内容更加丰富生动具体,尤其对不常见病原体具有快速诊断感染性疾病的临床意义,同时用本院的具体病例——一例假肺炎链球菌感染,说明涂片在培养鉴定、临床诊断中的重要作用。

可谓精彩纷呈!张老师把一个经典话题、现实难题,阐述地深入浅出、扣人心弦。我们为张老师鼓掌!

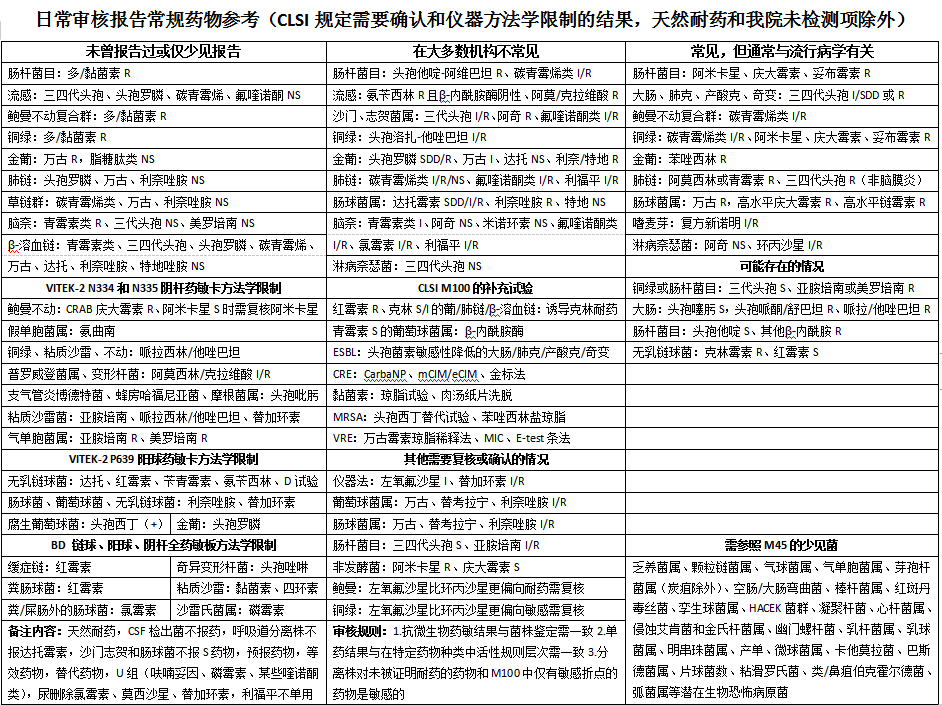

第四位讲者是来自湖北省随州市中心医院的张秋莹老师,张老师为我们分享的题目是:常规微生物工作中的折点和报告。对于从事微生物学工作的同仁来说,这部分一直是实验室的难点。张老师用自己扎实的理论基础与丰富的工作经验,详细介绍了实验室细菌分组、药敏选择、折点设置的诸多原则和注意事项。张老师说到CLSIM100、《临床微生物手册》等书籍是微生物人必备书籍,具体到折点设置要注意药物分类、whonet代码,还要注明药敏方法不同如MIC法和K-B法,指出微生物学工作要耐心、细心、持续改进,先设好纸,再谈好菌,守得初心拨云见日。

张老师的工作细致入微,张老师的讲解深入我心!张老师代表了一线工作同仁的思考和努力!

张老师在课后还在群里分享了她的总结。我们一同向张老师致敬!

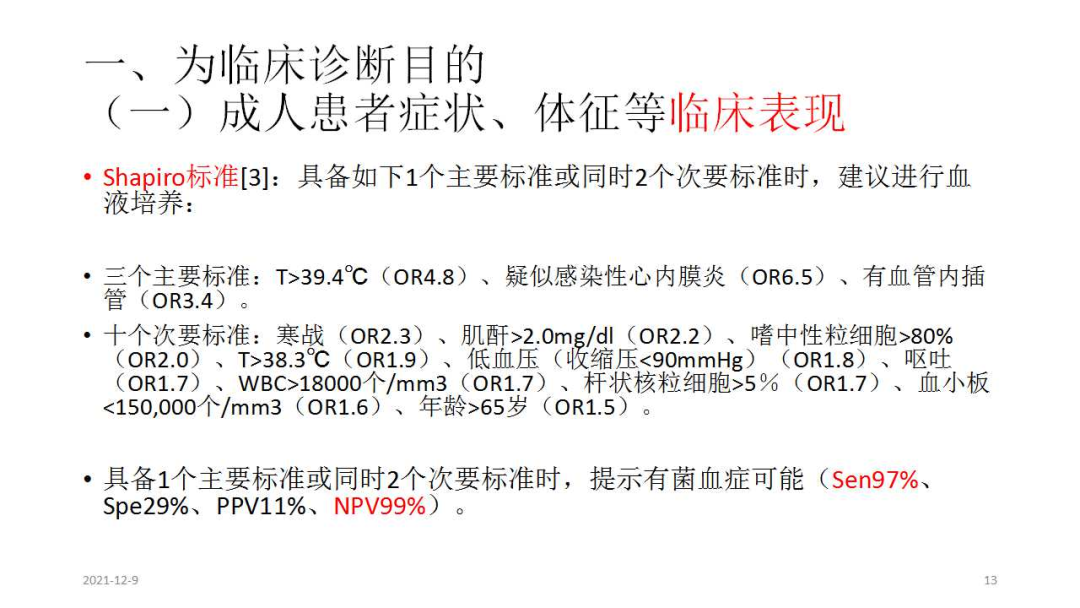

不知不觉已经是最后一位讲者登场。他就是大家熟悉的北京垂杨柳医院检验科主任宁永忠教授。宁教授讲解的题目是:血液培养适应征。

宁教授和鲁炳怀教授同为纸上谈菌板块的版主,演讲的题目总是相辅相成。宁教授首先讲述国内外了血培养的进展,指出国内外共识的区别差异,国内目前存在血培养送检不足,而国外恰恰相反——存在过度送检。

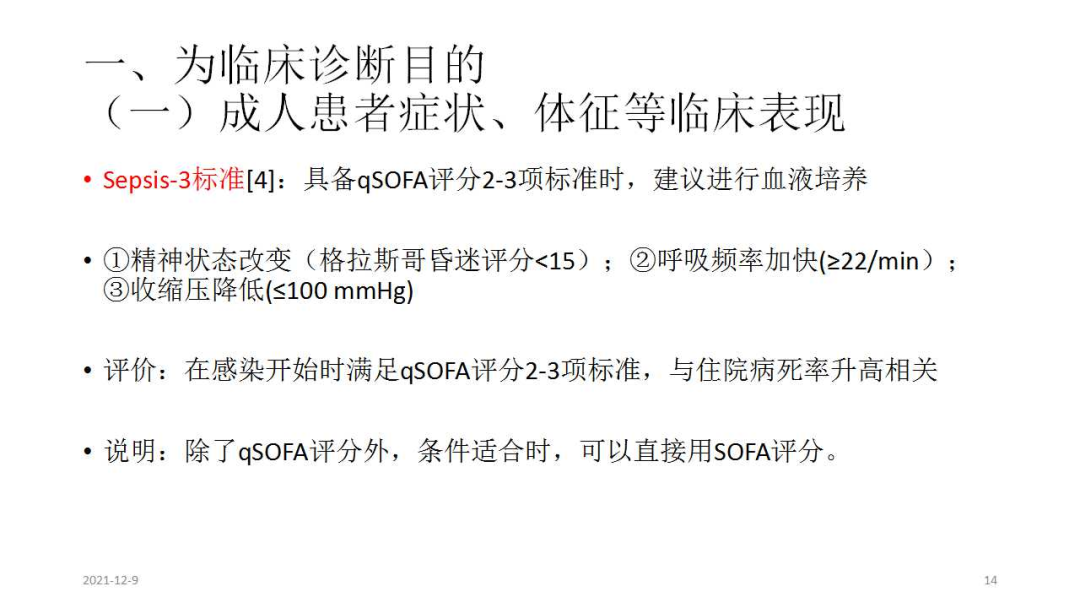

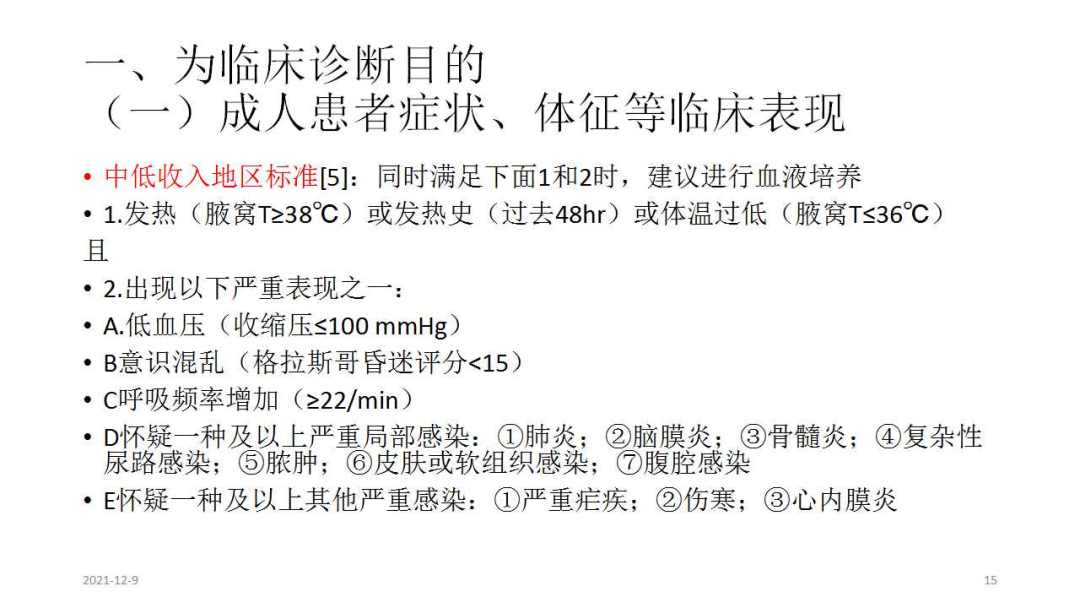

国内血培养适应征最常见的表述主要有发热、寒战、白细胞增多、粒细胞减少、血小板减少、皮肤黏膜出血、昏迷、多器官衰竭、血压降低、呼吸加快10条。值得祝贺、值得期待的是,由王辉教授和王成彬教授牵头完成我国《血液培养技术用于血流感染临床实践专家共识》。这里宁教授先带领大家一睹为快。

共识的适应征部分由宁教授撰写,由70位专家讨论确定。主要分四部分:1、为临床诊断目的2、为临床治疗3、为临床预防目的、4机构干预。该共识为临床血培养适应征提供了综述性依据,具体将于2022年2月见于《中华检验医学杂志》。我们共同期待!

虽然是线上会议,每位老师远在天南海北,但知识的传递丝毫没有因为距离遥远而递减,每一个演讲都让我们获益良多。纸上谈菌板块就像京港饕餮盛宴中的特色小吃,值得反复细品、久久回味。每一位专家倾囊相授,其言昭昭、其行灼灼,鞭策着我们不断提升自我。

正是:纸上谈菌言之成理,笃行致远持之有故!我们一同期待接下来的更精彩的会议内容。

上图:北京市垂杨柳医院宁永忠、陆伟伟、路璐在学习

上图:邯郸市中医院陈会霞老师在学习、记录

供稿:王静静 河南科技大学第二附属医院

审阅:宁永忠 北京市垂杨柳医院

审阅:鲁炳怀 中日友好医院