2021-12-09 23:35

作者 余跃天

京港感染论坛

十年京港,逐梦感染病精准诊疗

第十届京港感染论坛于12月8日正式开幕,“ICU医师话感染版块”如约而至。版块有幸邀请到了来自中国医科大学附属第一医院感染科的陈佰义教授及浙江大学医学院附属第二医院重症医学科的黄曼教授作为主席,本着重症医学与感染科加强合作,加深理解的原则,对于目前重症感染方面的四个热点问题进行了讨论。

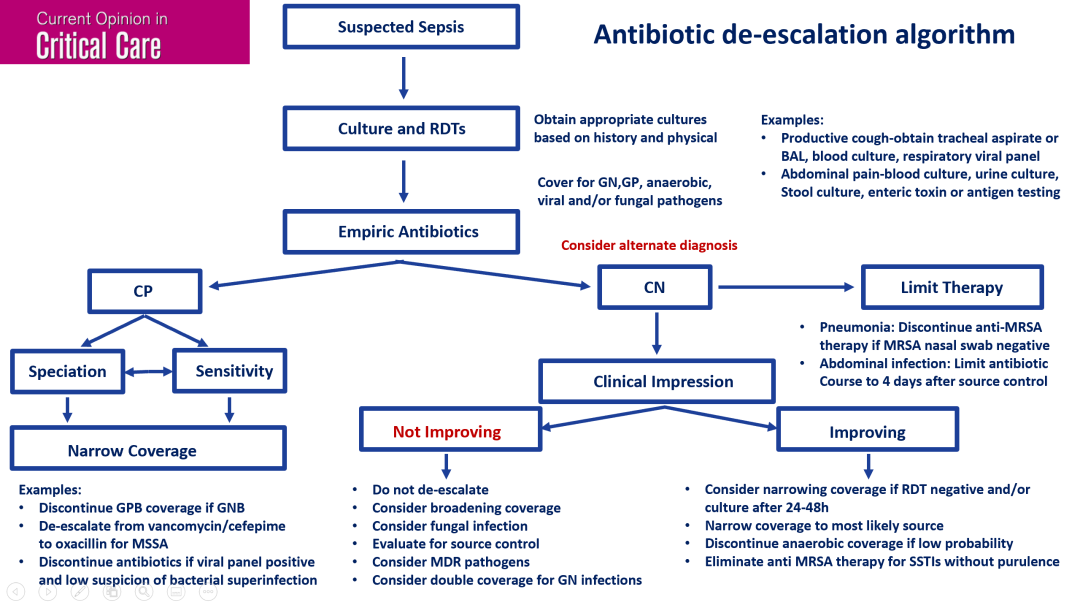

版块的第一个讲题由黄曼教授带了“培养阴性脓毒症的诊治”。黄教授指出:以疑似或确诊感染性疾病而收入ICU的患者占51%,其中70%患者通过培养学方法获得病原学证据,另有接近30%的脓毒症患者由于送检培养物之前已经使用抗菌药物,或存在不易培养且缺少快速诊断方法的细菌或病毒感染,因此无法通过传统的培养学手段获取导致感染的责任病原体,称为培养阴性脓毒症(Culture Negative Sepsis)。其中值得关注的是,已有研究表明,培养阴性脓毒症队列中的许多患者可能根本没有感染,但由于存在SIRS或SOFA标准,这些患者成为大型数据库的一部分,造成了抗微生物药物的不合理使用。2020年发表在ICM的危重症患者抗菌药物降阶梯指南指出,降阶梯概念包括:用窄谱或对宿主微生态影响较低的药物替代广谱抗微生物药物;联合治疗如果对已确认的病原微生物存在双重覆盖作用,则停止使用其中一种抗微生物药物;经验性治疗方案若覆盖了某种病原体,但最终临床培养未分离出,则停止该抗微生物药物使用。但培养阴性脓毒症由于无法明确病原体,因此降阶梯实施存在困难。目前对于此类患者可以将培养学与基于分子诊断手段的快速病原学诊断相结合,同时有条件的话可以开展快速药敏学检测,并在此类患者的治疗过程中不断评估脓毒症诊断的准确性。最后黄教授总结:培养阴性的脓毒症是目前研究热点,可能代表完全不同的感染表型,如何改善此类患者预后仍需进一步研究;抗菌药物降阶梯治疗是脓毒症及脓毒性休克患者治疗中的重点;ASP和快速诊断检测可以帮助缩短抗菌药物疗程,并更快速的选择合适的抗菌药物。

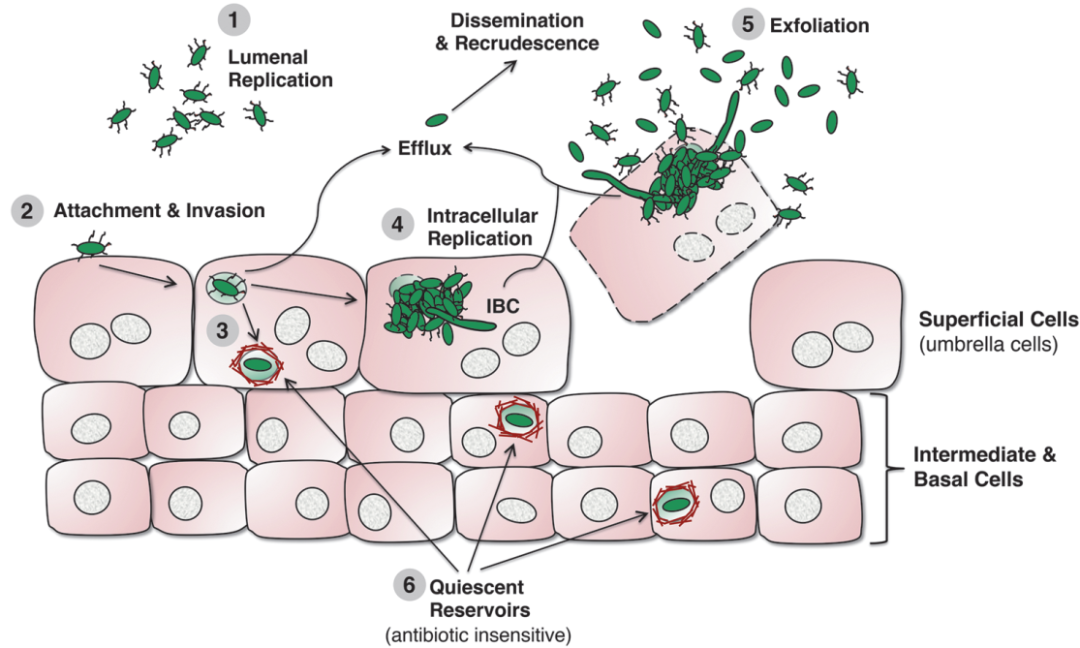

版块的第二个讲题是由上海交通大学医学院附属瑞金医院刘嘉琳教授带来的肾移植术后无症状性菌尿及泌尿道感染的处理。刘教授指出泌尿系统感染(UTI)是肾移植受者(KTRs)中最常见的感染。有几个因素会增加UTI的风险和/或改变KTRs的临床表现(如免疫抑制治疗、同种异体肾脏排异和使用导尿管)。此外,KTRs可能因为难以识别和/或难以治疗的生物体而发生UTI。近期越来越多的临床试验证据表明,筛查和治疗无症状细菌尿对大多数KTR(即那些移植后1-2个月且没有导尿管的患者)没有好处。这些患者的无症状细菌尿的流行率只3%,治疗无症状细菌尿可能不会改善他们的结果。目前还没有临床试验证据来指导KTRs中无症状UTI的管理。一些重要的临床问题仍未得到解答,特别是关于移植后肾盂肾炎的管理和KTRs中UTI的预防。尽管肾移植后UTI的频率和相关发病率较高,但它是一种研究不足的感染。在抗菌素耐药性增加和资源有限的时代,需要进一步研究,以确保KTR患者的UTI的抗菌素的最佳使用。同时更需要进行随机对照试验来指导患有急性肾盂肾炎的KTRs的抗生素治疗的选择和持续时间。

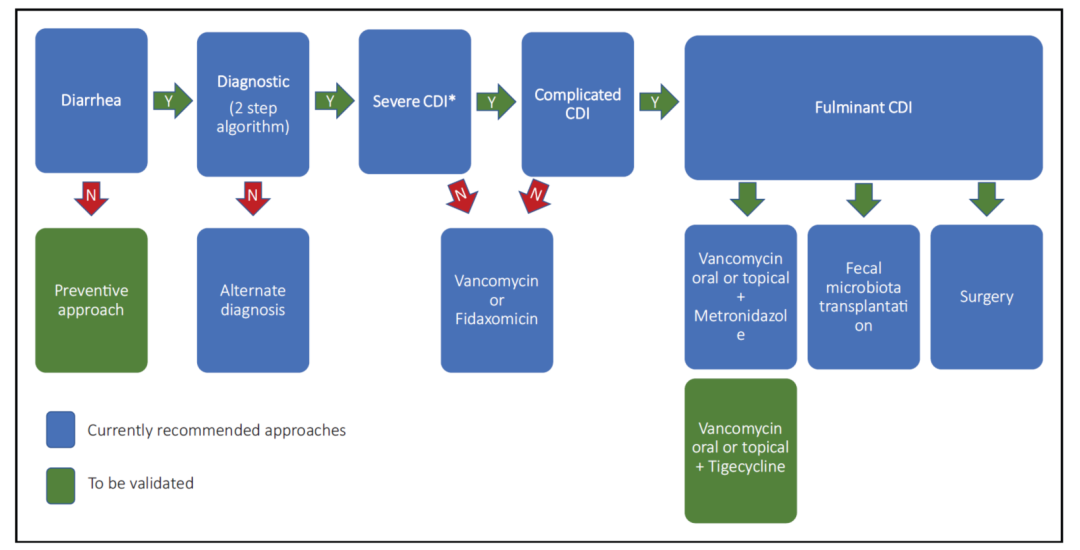

第三个个讲题来自中日友好医院呼吸与危重症医学科的黄旭教授带来的“ICU内严重艰难梭菌感染的诊治”。黄教授指出,在ICU内CDI的诊断仍然很复杂,存在不典型性临床表现,也会出现误诊。临床上治疗上的经典方案仍然是是依靠万古霉素,但现在菲达霉素和粪便微生物群移植在特定的适应症上是潜在的解决方案。总之,目前关于ICU相关CDI的数据仍然有限且相互矛盾。到到目前为止,还没有一种独特而简单的方法来获得CDI的诊断,结合临床症状和两步检测算法仍然是推荐的黄金标准。尽管甲硝唑仍可作为低风险患者的治疗方案,但其用于ICU患者似乎并不合理。CDI是一个动态和活跃的研究领域,新的诊断技术、分子和管理概念可能会在不久的将来改变我们对这种古老疾病的处理方法。

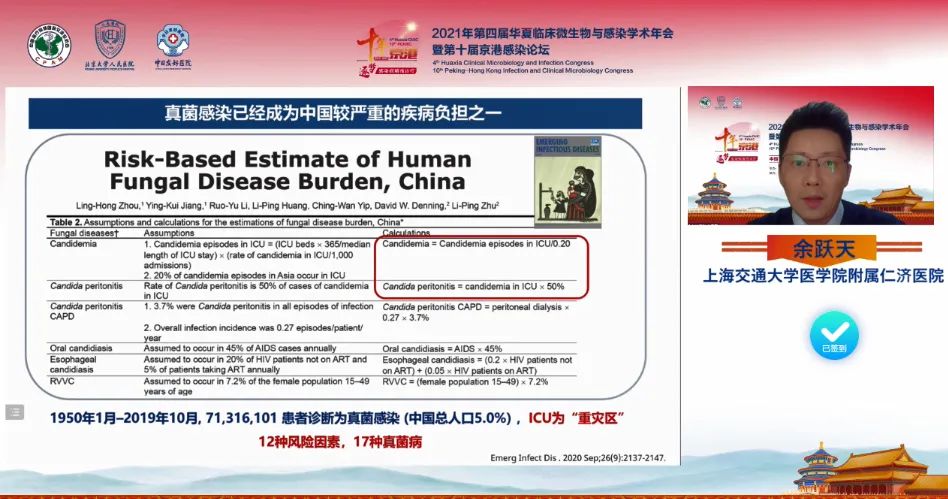

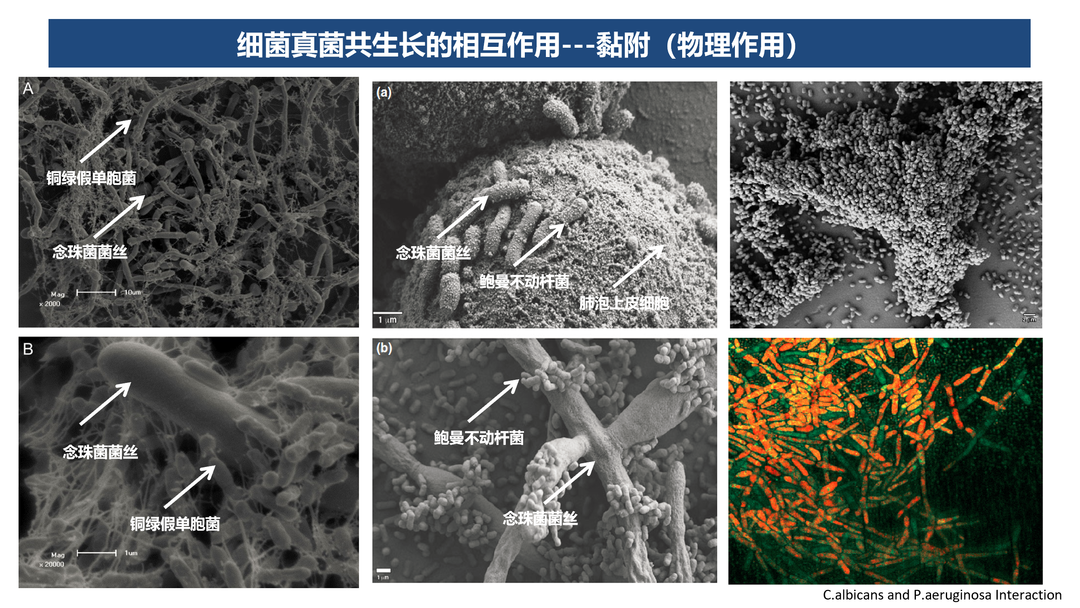

最后一个讲题是由上海交通大学医学院附属仁济医院余跃天教授带来的“混合生物膜在ICU获得性肺炎中的意义”。余教授首先指出:气道内念珠菌定植在ICU常见,念珠菌属是人类微生态学中最重要的组成部分之一。在住院病人中,通过主动筛查,念珠菌属的分离率约为15%,而在危重病人中,这一比率可高达25%。尽管微生物定植在继发感染中起着重要作用,但即使在重症监护室,也很少有念珠菌肺炎的记录。因此,多个学会的共识是,在大多数情况下很少需要抗念珠菌治疗,应将这样的微生物分离定义为定植。在过去的十年中,细菌和真菌的共生长形成的混合生物膜引起了极大的关注。一些研究表明,念珠菌在呼吸道的定植可能是一个独立的风险因素,可以促进呼吸机相关性细菌性肺炎(VABP),甚至通过多菌生物膜的形成改变致病菌的抗生素耐药性模式。因此,念珠菌在气道内的定植意义仍有争议,许多临床问题需要重新解释。目前临床研究的结论并不一致。未来的临床研究需要重新评估ICU内预防性抗真菌治疗对预防VABP的潜在益处。最后余教授总结:重症患者气道念珠菌定植需要关注,混合生物膜对于宿主免疫功能的影响是研究热点;基础研究应与临床研究结合,了解相互作用,需要关注临床结局,但不仅限于临床结局;盲目的给药不可取,需严谨的基础及临床研究以明确潜在的治疗获益者。

最后陈佰义教授总结:ICU内重症感染除多重耐药菌外,目前有更多新的关注点。对于一些高危的免疫抑制宿主,发生感染后往往临床表现不典型,且病原谱的预测存在一定难度。目前考虑多学科合作,临床大夫应凭借临床经验联合实验室结果进行综合性动态性判断。目前新型的基于分子诊断学的手段不断发展,ICU大夫不但需要“基于病原微生物的合理抗菌药物方案制定”,更需要“基于临床思维的选择性临床样本送检”,明确检验原理,准确报告解读,在多学科协作基础上,改善重症感染患者预后。

供稿:余跃天 上海交通大学医学院附属仁济医院

审阅:黄 曼 浙江大学医学院附属第二医院