2021-12-13 13:11

作者 王知任

京港感染论坛

十年京港,逐梦感染病精准诊疗

走过风雨十年,第四届华夏临床微生物与感染学术年会暨第十届京港感染论坛于2021年12月8日至12日在线上召开,本次大会的主题为“十年京港逐梦感染病精准诊疗”,多位国内外感染性疾病领域的知名专家和学者受邀进行了精彩的大会报告并与在线参会的同仁们进行了热烈的讨论。2021年12月12日中午,由丹纳赫诊断平台/赛沛中国首席医学官汤一苇教授进行的“微生物分子诊断四十年”报告在第十届京港感染论坛特邀报告版块中压轴登场,一起回顾并展望了微生物分子诊断的历史与未来。

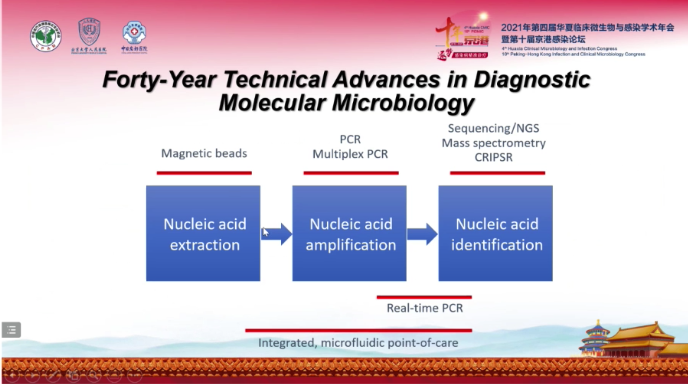

大会特邀报告版块由中日友好医院副院长曹彬教授与北京大学人民医院检验科主任王辉教授共同担任版主,该报告由北京大学人民医院检验科陈宏斌副研究员进行主持。作为美国微生物学院院士、美国临床和实验室标准研究所分子诊断专家组委员和多本微生物领域SCI杂志的主编与副主编,汤一苇教授用幽默的小故事与丰富的学识分别从微生物分子诊断核酸提取、核酸扩增和核酸鉴定这三个流程为我们梳理了微生物分子诊断这四十年的发展历程。

汤教授提到,在PCR前时代的实验研究中主要依靠凝胶电泳、SouthernBlot和原位杂交等技术进行微生物鉴定,PCR的出现开启了微生物分子诊断学的时代,而实时定量PCR的发明则是将PCR技术从实验室科研带到了临床诊断。攻克核酸扩增技术后,磁珠法解决了核酸提取的难题。自此,不同的核酸扩增技术层出不穷,一个反应检测多个病原体的多重PCR技术、简单快速的等温扩增技术、微流控全自动的GeneXpert技术和PCR-电喷雾电离质谱技术等都为临床微生物分子诊断提供了越来越多的便利。同时,核酸鉴定也正在飞速发展,从一代测序到更高通量的下一代测序,CRISPR基因编辑技术的出现也成为诊断尤其是单突变特异检测的新的发展方向。汤教授指出,在这四十年中磁珠法、PCR与多重PCR技术、测序和CRISPR技术分别是是核酸提取、核酸扩增和核酸鉴定的里程碑,实时PCR使核酸扩增与核酸鉴定走向临床,微流控的床旁检测则使整个分子诊断实现一体化。

最后汤教授和我们一起展望了微生物分子诊断的未来,主要提到了逐渐进入临床的组学技术,其中宏基因组学已经广泛应用于科研与临床。有报道利用转录组学分析宿主转录因子发现了区分隐匿性与活动性结核感染的标志物;利用蛋白组学质谱技术进行脂蛋白分析,检测多粘菌素耐药;利用液态串联质谱,快速检测血流感染的血中代谢产物。汤教授认为,未来微生物分子诊断将会朝着临床快速床旁检测与中心实验室高通量检测两极化发展。

回顾微生物分子诊断的四十年,是不断涌现的新技术新方法和不断创新的科研人员推动着诊断技术的发展与革新,未来的分子诊断学需要我们临床、实验室与公司多机构多学科一起努力共同发展,期待微生物分子诊断学更光明的明天!

供稿:王知任 北京大学人民医院

审阅:陈宏斌 北京大学人民医院