2017-03-17 18:46

作者 徐春晖

↑点击上方"京港感染论坛"关注我们

责任编辑:刘颖梅 王辉

血培养分离产气荚膜梭菌1例

徐春晖 宿杨 林青松

中国医学科学院血液病医院

临床检测中心

病历概述:

一、病人基本信息:

患者,男,61岁。于2016年6月因发现贫血2个月入院初诊MDS-RAEBⅡ,2个疗程地西他滨治疗后疾病进展,转化为急性白血病,经多种方案治疗均未缓解,为难治白血病,预后差,有冠心病支架术后史。

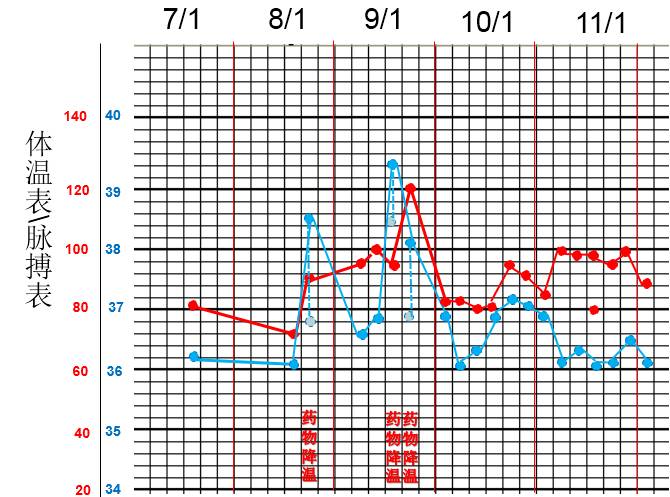

2016年12月开始口服马法兰及乌苯美司及输血对症支持治疗,血象稍有缓解。2017年1月8日患者出现乏力,发热,体温最高达38.5℃见图1,无恶心呕吐,无咳嗽咳痰症状。于发热时抽取血培养送检,给予赖氨匹司静点退热、经头孢哌酮/舒巴坦抗感染治疗一天后体温恢复正常。抗感染治疗持续6天停止,期间未再次发热。

二、辅助检查(1月9日)

1.血常规检查:

WBC:3.3× 109/L RBC:2.14 × 1012/L

PLT:30 × 109/L ANC=0.09×109/L(粒缺)

图1:1月8日患者自行外出,下午出现发热,考虑患者属于粒缺期有感染可能,给予头孢哌酮/舒巴坦治疗,治疗持续一周。

2. 血培养检查:

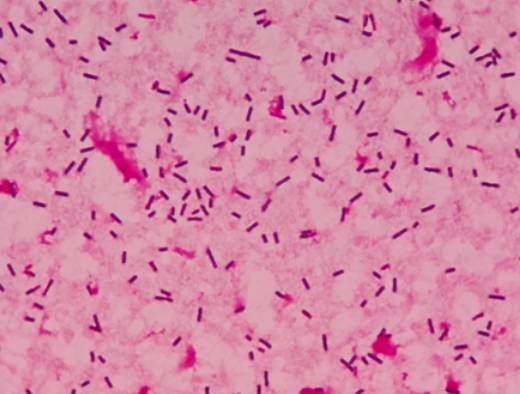

血培养:血培养送检8.18小时后厌氧瓶报警(BD BACTEC FX血培养仪)。血培养瓶瓶帽明显鼓出,一次性注射器抽取时可见大量气体。报阳的厌氧瓶直接涂片革兰染色可见革兰阳性粗大杆菌,两端钝圆(10 ×100倍油镜)见图2。需氧瓶截止五天取出未报阳。

图2:血培养瓶革兰染色涂片。镜下可见革兰阳性粗大杆菌,未见芽孢。

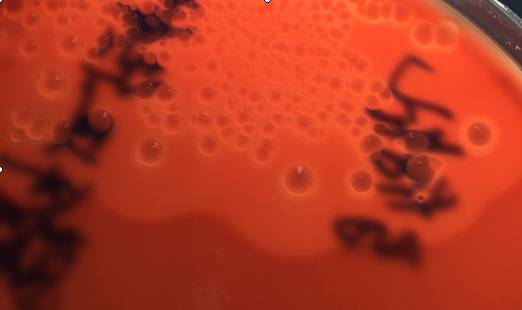

血培养阳性瓶转种,分别在厌氧和需氧条件下培养:厌氧条件下,在厌氧血琼脂平板上37 ℃,培养18小时可见圆形、光滑菌落,可见明显双溶血环见图3。菌落涂片革兰染色可见革兰阳性粗大杆菌(疑似厌氧菌)见图4。

图3:该菌在CDC平皿培养18小时形成的菌落

图4:CDC平皿生长菌落革兰染色涂片

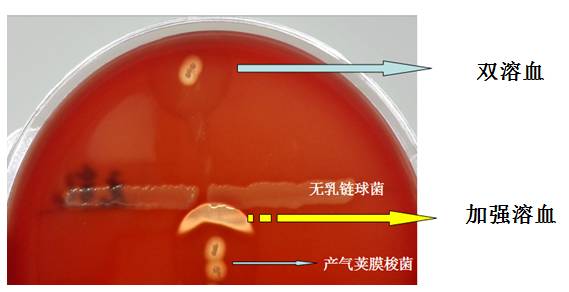

需氧条件下,5%CO2条件下,37 ℃,需氧培养18小时未见明显菌落。接种环刮取一区涂片进行革兰染色-生长不良见图5 。该菌可以形成CAMP现象,见图6。

图5:从CDC挑取该菌转种血平皿,需氧培养未见明显菌落,涂片革兰染色

图6:产气荚膜梭菌与无乳链球菌的CAMP试验结果阳性

3. 鉴定结果:

产气荚膜梭菌

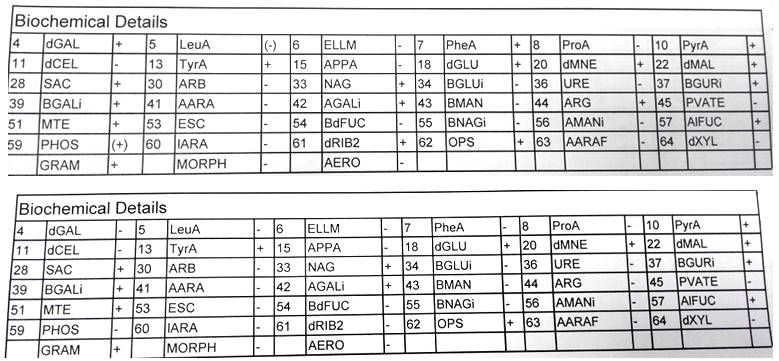

梅里埃VITEK2-Compact ANC卡鉴定:产气荚膜梭菌,两次鉴定率分别为95%、93%。生物编码:1527545214511(95%) 0427545014011(93%)。

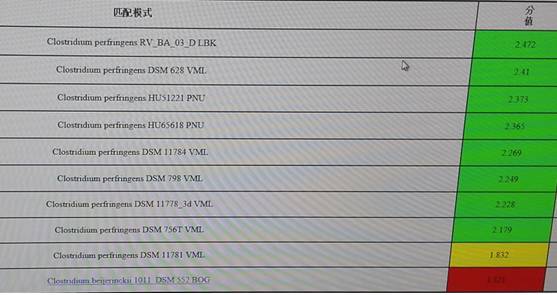

质谱鉴定:经布鲁克公司MALDI Biotyper高通量微生物鉴定系统鉴定为产气荚膜梭菌,两次鉴定评分分别2.472、2.432。

讨论:

一、产气荚膜梭菌--形态及培养特性:

产气荚膜梭菌是一种较为常见的革兰阳性厌氧芽孢杆菌,镜下两端钝圆,体外培养也很少形成芽孢,只有无糖培养基中或不利于细菌生长的外界环境中才能形成芽孢。产气荚膜梭菌生长速度快,在厌氧培养基增代时间仅为6.3分钟。

该菌不是十分严格的专性厌氧菌,对分子氧耐受性较强。

该菌发酵葡萄糖、乳糖、麦芽糖和蔗糖产酸产气、不发酵甘露醇,明胶、H2S和卵磷脂酶试验均为阳性,酯酶试验阴性。牛乳中出现“汹涌发酵”现象。

二、产气荚膜梭菌—临床意义:

1. 食物中毒

产气荚膜梭菌可以产生多种外毒素,这些外毒素对热敏感,74℃就可以使其灭活。在欧美国家,产气荚膜梭菌引起的食物中毒多见于由于肉类不充分加工或放置过久。临床症状主要包括腹痛、腹泻、呕吐和发热。某些型别也可以引起坏死性肠炎,这样的感染通常是致命的,大量细菌繁殖并产生外毒素,引起肠坏死、出血和肠穿孔,最终可导致感染性休克和死亡。

2. 气性坏疽

产气荚膜梭菌是气性坏疽的主要病原菌,气性坏疽多继发于开放性骨折,大块肌肉撕裂及组织的严重坏死等。主要是大面积创伤,局部供血不足,组织缺血坏死,氧化还原电势下降,芽孢发芽繁殖,产生毒素和侵袭性酶,引起感染导致气性坏疽。

3. 菌血症及脓毒症

有研究显示在血培养中培养出的梭杆菌属中,产气荚膜梭菌占到了20-50%。患者通常伴有血液系统疾病、胃肠道的恶性疾病及控制不佳的糖尿病。血培养中该菌的分离的来源包括:短暂的菌血症(通常来源未知)、创伤、肌肉坏死、手术导致的肠漏或逆行性的胆道感染。一份来自日本历时13年的回顾性调查显示33例血培养为产气荚膜梭菌的患者有21例发展为脓毒症(sepsis),7例为菌血症(bacteremia)。94%(28/33例)的患者大于65岁,45.5%(15/33例)的患者患有恶性疾病。

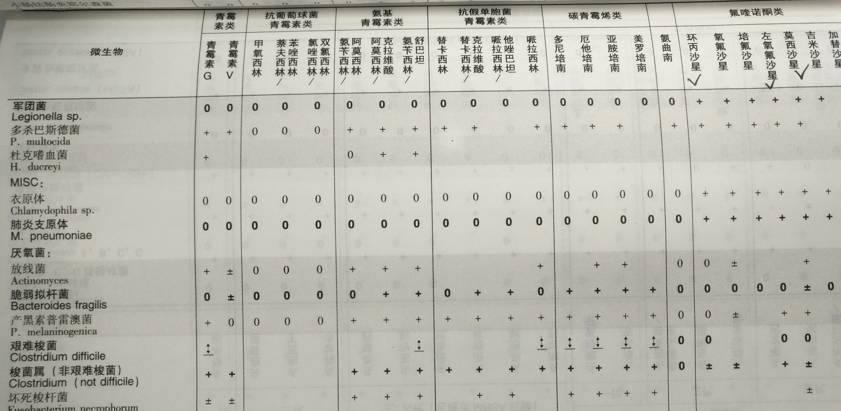

三、产气荚膜梭菌—治疗用药:

四、产气荚膜梭菌—本例分析

本例血培养厌氧生长,镜下为革兰阳性粗大杆菌、发酵葡萄糖、乳糖、麦芽糖和蔗糖产酸产气、不发酵甘露醇,明胶、H2S和卵磷脂酶试验均为阳性,VITEK鉴定与质谱鉴定均为产气荚膜梭菌。菌落、染色、生化与质谱均符合该菌特征,鉴定正确。

本例患者患有难治性白血病并处于化疗期间,发热前处于粒细胞缺乏期(ANC=0.45×109/L),且该患者于化疗中曾出现腹泻、水样便及肠梗阻等胃肠道症状。这些均可能造成胃肠道定植菌的异位和一过性入血,粒缺为引起严重后果的危险因素。追问病史发现患者在发热前一天有出院外出史,也可能该菌与不洁饮食有关。

经临床沟通发现该患者除发热外一般情况良好,且血培养阳性过程中并未出现生化指标的剧烈改变,提示未出现血管内溶血等严重后果,可能与细菌未大量繁殖产生毒素有关。在使用抗生素6天内患者状态良好,后面未再发热。

该细菌在血培养中很少会分离到,厌氧培养有助于该菌的分离鉴定。ANC卡两次鉴定为产气荚膜梭菌,质谱的再次鉴定对该菌的分离起到了辅助确认的作用。

五、产气荚膜梭菌—临床治疗

产气荚膜梭菌对青霉素的耐药性在逐步增加,但对于气性坏疽的治疗最好的选择仍是青霉素G或克林霉素联用青霉素G配合感染部位的外科手术治疗。

本例患者在发热后第一时间使用头孢哌酮/舒巴坦感染,治疗有效。

参考文献:

Paula M. R; et al.Clinical features of clostridial bacteremia: a review from a rural area. Clin Infect Dis2001;33:349–53.

Seller M. et al.Clostridium perfringens: a rare cause of spondylodiscitis case report and review of the literature. Br J Neurosurg. 2016 Dec 14:1-3.

Yuji Shindo; et al. Epidemiological and pathobiological profiles of Clostridium perfringens infections: review of consecutive series of 33 cases over a 13-year period Clostridium perfringens.Int J Clin Exp Pathol.2015;8(1):569-577.

Fujita H et al. Clinical and epidemiological features of Clostridium perfringens bacteremia: a review of 18 cases over 8 year-period in a tertiary care center in metropolitan Tokyo area in Japan. Intern Med.2010; 49: 2433-2437.

Rechner PM, et al.Clinical features of clostridial bacteremia: a review from a rural area. Clin Infect Dis 2001;33: 349-353.

Warrell; et al. Oxford Textbook of Medicine (4th ed.). Oxford University Press.

Murray; et al. Medical Microbiology (6th ed.). Mosby Elsevier.

王辉等.临床微生物学检验(第6版). 人民卫生出版社:456-457.

周庭银等.临床微生物学诊断与图解(第2版):254-255.

陈东科等.实用临床微生物学检验与图谱.人民卫生出版社:538-543.

范宏伟. 热病-桑福德抗微生物治疗指南(41版).中国协和医科大学出版社, 2011:73 .

以上文章为京港感染论坛独家编辑,转载需要获得许可,并标明来源,投稿热线:pidmic@126.com)