2022-12-17 20:18

作者 李嘉雯

12月16日,临,微,药,共治感染版块如期举行。本场会议通过分享两例病例的精彩诊疗过程及讨论嘉宾深入浅出的解析,在呈现疾病的诊断与鉴别、治疗与监测等相关知识与技能的同时,充分体现出了多学科知识与多学科参与在复杂病例诊治中发挥的重要作用。

北京大学第一医院感染疾病科赵鸿教授担任会议主持,她在会前提到:“微生物学相关知识对识别病原体与明确病原体和症状之间的因果关系至关重要,本场会议将通过两个病例,邀请多学科专家分享临床经验,希望各位观者能在致病病原微生物的判断上有更深切的体会。”

北京大学第一医院副主任医师 霍娜分享病例:

术后多发“脓肿、溃疡”的真凶

患者老年女性,既往体健,因子宫脱垂行经阴子宫切除术,术后1月出现多发皮肤结节(直径约2cm),质软、逐渐变红后破溃并溢出米汤样液体。当地医院肿物活检病理提示“慢性肉芽肿性炎伴坏死及脓腔形成,周围较多上皮样组织细胞、浆细胞及淋巴细胞浸润,抗酸染色阴性,建议除外特异性感染”;院前脓液PCR提示鸟分枝杆菌,脓液涂片/培养(-)。未予系统治疗,患者起病以来乏力伴低热,否认呼吸系统症状、关节症状等不适,体重2月下降10 Kg。

入院后患者体温波动于37-38.5℃,可自行退热;查体全身皮肤仍可见多发肿块,部分已破溃,阴道壁及断蒂可见感染性组织增生、多量脓性分泌物,阴道前后可及结节状增生组织;实验室检查示白细胞及中性粒细胞升高、中度贫血、血小板升高,炎症指标升高(ESR 65mm/h,CRP 90.33mg/L,IL-6 88.66 pg/mL),伴低白蛋白血症、白细胞尿、微量蛋白尿;ANA(+)颗粒型1:320;淋巴细胞亚群检测、肿瘤标志物、免疫球蛋白等未见异常。院内复查脓液PCR示溃疡分支杆菌、脓液NGS及培养(-),血NGS可见CMV(序列数30),阴道分泌物PCR示结核分枝杆菌(量少)、培养(-),尿液涂片及培养(-);胸科医院脓液+阴道分泌物NTM培养+PCR(-);PPD、血T-spot(-),余真菌、病毒等病原学检查未见阳性,影像学检查可见双侧小腿肌间静脉血栓、右侧胸壁下脓肿两处(大者4.5cm×1.8cm)、盆腔低回声包块,大小约7.4cm×6.1cm×5.8cm。因实验室检查虽发现多种不同分枝杆菌,但病原体与病情是否存在因果关系尚不能明确。继续完善检查,查ANCA(IIF)阳性 C型 1:10,抗PR3抗体>200RU/mL,抗MPO抗体(-)。考虑肉芽肿性多血管炎。

中日友好医院放射科刘敏教授对患者的腹部及肺部CT的影像结果做了详细介绍。患者腹部CT示Douglas腔内可见密度不均软组织肿块,近直肠处密度稍高,占位累及双侧输尿管,压迫输尿管至上尿路扩张积水,MR示炎性肉芽肿内有大量软组织坏死;全身皮肤可见多发浅层脂肪层内稍高密度肿块;肺部CT提示右肺轻度间质性改变。

北京大学第一医院皮肤科王晓雯教授从皮疹的感染/非感染鉴别切入,对感染性皮疹和非感染性皮疹的常见病因、皮疹特点做了系统介绍,并对感染性肉芽肿及非感染性肉芽肿的皮疹形态进行了细致对比。

北京大学第一医院风湿免疫科赵娟教授介绍了系统性血管炎分类,并着重解析了小血管炎,尤其是ANCA相关小血管炎中的肉芽肿性多血管炎(GPA)的临床特征,详细介绍了常见临床症状、诊断标准、治疗策略以及治疗后监测重点。本例患者确诊后停用抗NTM治疗,01.20开始醋酸泼尼松片(30mg qd)治疗,期间先后予甲强龙40mg×8天、200mg/500mg×3天静脉滴注,联合美罗华500mg ivgtt(3次)。监测患者体温正常,炎症指标迅速降低,肾功能恢复,全身皮损逐渐愈合,复查盆腔包块较前缩小,抗PR3抗体141 RU/mL。

复旦大学附属中山医院胡必杰教授指出:本病例虽PCR检出分枝杆菌,但分子诊断需结合其他传统实验室检测及患者整体临床特征综合判断。患者无基础免疫缺陷,由分枝杆菌引起全身血型播散进而导致多部位皮肤感染可能性小,且其虽有手术史但手术周围无明确感染征象,故在感染之外需考虑其他病因。

赵鸿教授总结道,若怀疑某患者为非结核分枝杆菌感染,需考虑以下几方面问题:其一,患者是否为NTM高危人群,若否,则需找到明确的致病原因;其二,是否明确了病原体,若是,则实验室质控是否达标,检测结果是否可重复且可实现多部位结果统一;其三,检测出的病原体与病情是否存在因果关系,可完全解释病情。以上问题都明确后,才涉及到治疗策略选择及疗效监测。

河北医科大学第三医院赵彩彦教授主持了第二例病例分享。赵彩彦教授首先介绍了下半场参会嘉宾,其中病例分享者为河北医科大学第三医院李子月医生,讨论嘉宾邀请到了中国疾病预防控制中心陈家旭教授、河北医科大学第三医院感染科申川教授、北京大学第三医院副主任药师应颖秋、中日友好医院放射科刘敏教授及北京大学第一医院风湿免疫科赵娟教授。

河北医科大学第三医院李子月医生分享病例

感染还是非感染

患者中年男性,主因“间断发热16月余”收入院。患者2021-01无明显诱因出现发热伴畏寒、大汗,最高39℃,当地医院考虑布氏杆菌病,治疗并缓解后出院(具体不详),期间发现血小板减低(PLT 40×109/L)。半年后因双下肢紫癜查血示血小板60×109/L、尿潜血3+、IgG及狼疮抗凝物阳性,C4正常;影像学示肝大、脾大;骨髓穿刺示粒细胞减少伴巨核细胞成熟受阻,病理示部分骨髓增生极度低下,诊断考虑“结缔组织病 系统性红斑狼疮可能大,免疫性血小板减少性紫癜”,先后予甲强龙(40mg ivgtt 8d)、醋酸泼尼松片治疗(40mg/d,每15天减5mg),短期联合羟氯喹及他克莫司口服,患者症状好转于2021-07出院。2021-08患者因乏力查血示血小板进一步减低、CRP及IgE升高,ANA(+)1:100,复予他克莫司、环孢素、羟氯喹口服,及甲强龙静脉滴注及醋酸泼尼松口服,后定期激素用量。2022-05患者再次发热伴咳嗽、畏寒、大汗,查血示三系减低,CRP(37.2mg/L)、ESR(122mm/h)、铁蛋白(1141.7ng/mL)等炎症指标均升高,PCT 0.26ng/mL;IgG升高、C3及C4减低,狼疮抗凝物及β2糖蛋白I抗体阳性;呼吸道病原体、G/GM试验、3次血培养均阴性;复查影像学脾脏较前增大,骨穿示骨髓象较前无明显变化,期间患者继续激素及抗感染治疗,症状无明显缓解。

综合上述症状及疗效反应,考虑系统性红斑狼疮诊断存疑,行外周血二代测序:利什曼原虫 序列数 171779(婴儿利什曼原虫 序列数 91824),复查骨髓穿刺可见杜氏利什曼原虫无鞭毛体(利杜体),查rK39 IgG 阳性。结合患者常居地近期黑热病散发病例,考虑内脏利什曼原虫诊断明确。遂激素逐渐减量,予葡萄糖锑钠注射治疗(18mL/d iv×6d),用药第3日体温完全恢复正常,用药第9天查骨穿未见利杜体,复查三系较前恢复、炎症指标明显下降。

李子月医生在最后进一步总结了该病例特点,指出黑热病与SLE的异同,并列举了黑热病采用葡萄糖酸锑钠的6天疗法、3周疗法、补救治疗,及两性霉素B及其脂制剂的推荐应用剂量。

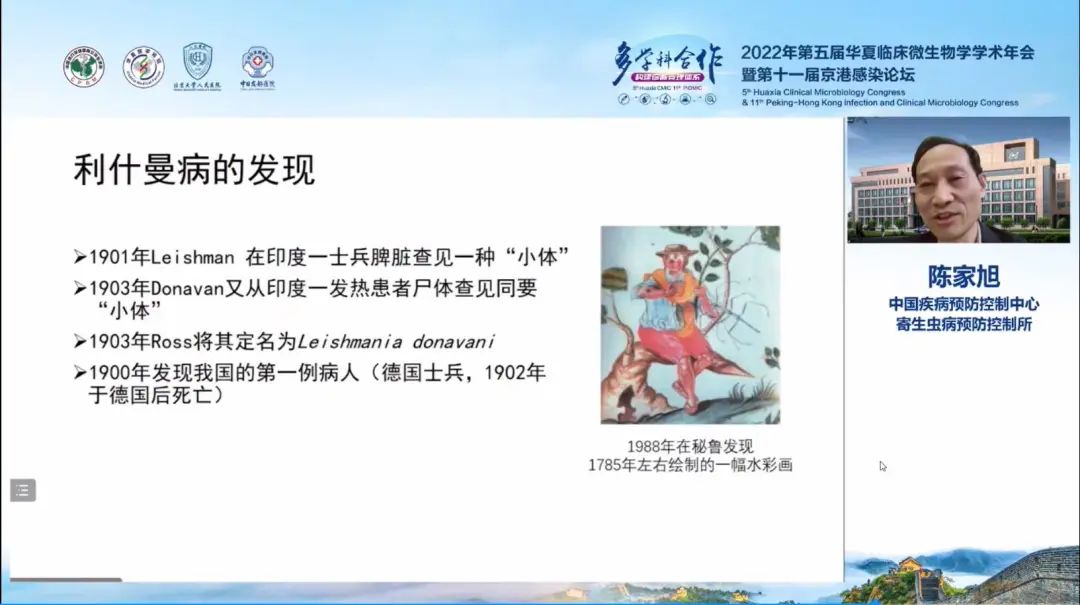

病例分享后,陈家旭教授介绍了利什曼病的起源及常见流行地区,并对疾病分类及其各自特点做了简要阐述。申川教授对两性霉素B脂质体的应用及不同特征人群的应用剂量做了进一步详解。应颖秋主任在此基础上对利什曼原虫的治疗药物选择及应用注意事项做了深入剖析。赵娟教授分析了SLE的诊断标准及实际临床诊断要点、诊断标记物出现假阳性的可能原因及可以模拟自身免疫性疾病症状的数种病原体,并提出了多条用于判断患者是否确实为SLE的诊断关键。

会议最后,赵彩彦教授总结道:临床疾病的感染与非感染性鉴别是一个永恒的话题,需要临床医生具备扎实的理论基础、丰富的临床经验和高度责任心,以及最为关键的——多学科助力,来共同找到病情的“真凶”。