2018-02-28 20:58

作者 吕媛 崔兰卿

利奈唑胺是第一个用于临床的恶唑烷酮类抗生素,2000年由美国FDA批准上市,2007年8月在中国上市。该药主要通过与细菌大核糖体亚基的肽基转移酶中心(peptidyl transferase center ,PTC)结合,影响细菌蛋白质合成发挥抗菌作用,对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌、耐万古霉素的肠球菌等“难治性”细菌有良好的抗菌活性。近年来利奈唑胺耐药菌株检出逐渐增多,已报道的耐药机制包括以下几种:核糖体23S rRNA突变、核糖体L3/L4蛋白突变以及耐药基因cfr、optrA。其中cfr基因通过影响核糖体PTC区23SrRNA的A2503位的再甲基化干扰了抗生素的定位以及与细菌的结合进而影响了抗菌活性,可介导恶唑烷酮类(如利奈唑胺)、苯丙醇类(如氟苯尼考)、林克酰胺类(如克林霉素)、截侧短耳素(如泰妙菌素)、链阳菌素A(如奎奴普丁、达福普汀)5类药物耐药。有趣的是在已报道的利奈唑胺耐药菌株中,经常既携带核糖体L3蛋白突变也含有cfr基因,那么这两种耐药机制并存对于细菌的生长或耐药有什么影响呢?

2017年6月发表在Antimicrobial Agents and Chemotherapy的文章研究了7种大肠埃希菌核糖体L3蛋白突变以及携带/不携带cfr基因时对细菌生长以及耐药性的作用。该研究以大肠埃希菌AS19ΔL3(不含L3蛋白编码基因)为研究对象,将含有野生型L3蛋白编码基因的质粒和7个含有不同L3蛋白突变位点(G147R、Q148F、N149S、N149D、N149R、Q150L、T151P)的质粒导入大肠埃希菌AS19ΔL3,测定细菌的生长速度以及对利奈唑胺、泰妙菌素、氟苯尼考、奎奴普丁/达福普汀的MIC;同时比较导入cfr携带质粒pKPCfr后细菌生长速度以及对抗菌药物的MIC变化。

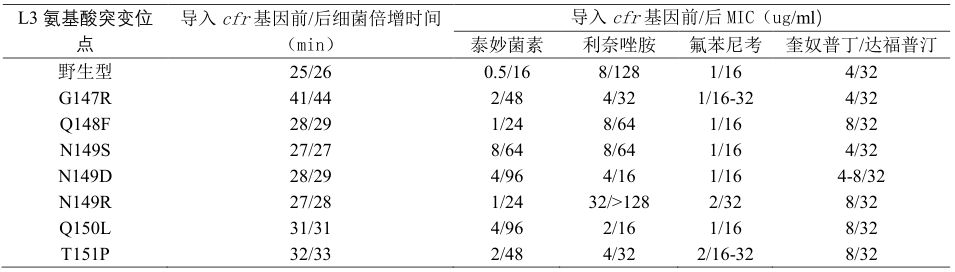

表1 L3蛋白突变、cfr基因对大肠埃希菌ASΔL3的生长速度以及抗菌药物敏感性的影响

从表1可以看出,导入cfr基因前,与携带野生型L3蛋白的菌株相比, 只有N149R、Q150L两个突变位点对利奈唑胺MIC产生>2倍的变化(增加或降低);除Q148F、N149R外,其余5个突变位点导致泰妙菌素的MIC明显升高;L3蛋白突变对氟苯尼考、 奎奴普丁/达福普汀的MIC没有影响。

导入携带cfr基因的质粒后,四种抗菌药物的MIC均发生明显改变,cfr基因对药物MIC的影响要比L3蛋白明显。7个突变位点,只有N149R突变可导致利奈唑胺MIC升高并且不影响cfr基因对利奈唑胺MIC的作用;其他6个突变位点与cfr基因共存对利奈唑胺MIC的升高作用低于cfr基因单独作用。泰妙菌素与此相反,5个L3蛋白突变位点(G147R, N149S, N149D, Q150L, T151P)导致泰妙菌素的MIC明显升高,并且5个L3蛋白突变位点与cfr基因共存对泰妙菌素MIC升高作用大于cfr单独作用。另外从表1可以看出,与携带野生型L3蛋白菌株相比,携带L3突变的菌株的倍增时间均有不同程度的升高;导入cfr基因后,倍增时间几乎没有较大变化。

从本研究可以看出,尽管所研究的抗菌药物的作用靶点有所重叠,同一个核糖体L3蛋白突变位点对不同抗菌药物的细菌耐药性的贡献并不相同;L3蛋白突变与cfr基因共存并不一定会产生协同降低药物敏感性的作用。

参考文献:

Pakula KK, Hansen LH,Vester B.CombinedEffect of the Cfr Methyltransferase and Ribosomal Protein L3 Mutations onResistance to Ribosome-Targeting Antibiotics. Antimicrob Agents Chemother,2017,61(9): e00862-17.

投稿人:北京大学第一医院 吕媛

临床药理研究所 崔兰卿

以上文章为京港感染论坛独家编辑,转载需要获得许可,并标明来源,投稿热 线:pidmic@126.com。