2018-12-02 16:55

作者 宁永忠

拯救脓毒症运动(SSC )2016指南中,第三部分(C. DIAGNOSIS)涉及微生物学检查。

推荐正文:我们推荐(recommend)进行恰当的常规微生物学培养(包括血液),时机是疑似脓毒症或脓毒症休克患者启动抗微生物治疗前,而且这样不会根本性延迟抗微生物药物的启动(BPS)。

笔者按:BPS是best practice statement,即最佳实践声明。这是在没有循证证据、没有确定推荐等级时,专家针对目前真实世界的实际行为,给出的实践声明。

评价:恰当的常规微生物学培养一般会包括至少两套血液培养(每套有需氧和厌氧培养)。

理由:

笔者按,理由部分内容很多,下面呈现其要点:

1. 标本包括血液、脑脊液、尿液、伤口、呼吸道分泌物、其他体液。正常情况不包括侵袭性检查取样如支气管镜或开放式手术。笔者按:注意有脑脊液——其适应征判断、影像学、采集需要时间。

2. 部位要仔细考虑。不鼓励对所有位点进行大撒网式培养(Pan culture),除非临床不提示脓毒症感染灶。如果病史或临床体检明确特定解剖部位,则其他部位的培养(不包括血培养)一般不必进行。

3. 我们建议(suggest)45分钟为标本采集时限,这样不会根本性延迟抗微生物治疗。

4. 至少两套血液培养(每套有需氧和厌氧培养),以相同方式采集。......细节见相关指南。

5. 如果感染位点不明,而怀疑某导管导致CRI(插管相关性感染),则至少一套经该导管采集,其他经皮采集。如果有疑似的感染位点,而不怀疑某导管导致CRI,则2或3套血培养中至少一套经皮采集。当然,没有推荐针对额外的血培养。这方面观点包括:所有都经皮采集;从每一个导管分别采集,但不要在同一个导管的不同接口(lumen)采集;通过同一导管的不同接口(lumen)采集。

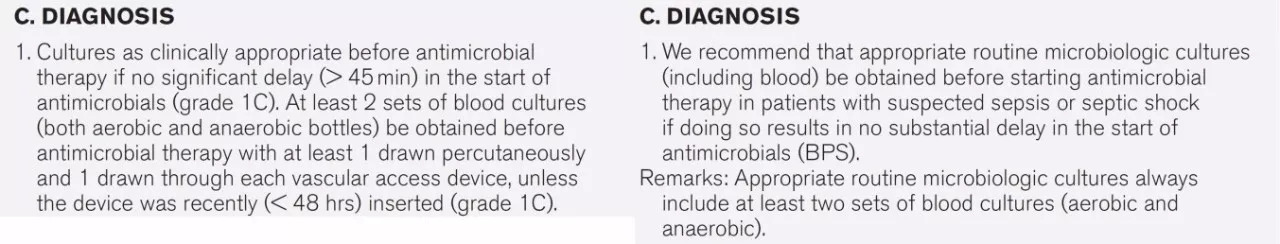

下表是原文对SSC 2012(左侧)和SSC 2016(右侧)进行的比较。

笔者按:通过SSC 2016这一部分的推荐正文、评价、理由和上表比较可见,这一版指南微生物学部分是更加严谨了。体现在:1. 推荐等级明显减弱,改为BPS;2. 一些表述很内敛,比如45分钟用suggest。当然理由中也有细节可以探讨。比如理由5中“如果有疑似的感染位点,而不怀疑某导管导致CRI,则2或3套血培养中至少一套经皮采集”,显然和既有其他指南不太一致。如果不怀疑某导管导致感染,则血液标本都要经皮采集。因为导管可能定植,而定植形成生物膜,浓度比较高,容易污染。退一步讲,就是经皮污染和经导管污染的权衡。因为国际上已经摸索了一套经皮污染判断的标准(国内有的医疗机构因为没有多套采集——双抽四瓶,所以无法实用),而经导管污染却不太好判断,所以应该是尽可能避开经导管采血。

IDSA声明中,此处讨论包括:

1. IDSA引用SSC2016文字“The guidelines endorse drawing at leasttwo blood cultures before starting antimicrobial therapy, including one bloodculture drawn peripherally and one drawn through an intravenous catheter.”,而SSC2016原文的表述比这细致严谨的多。

2. IDSA认为SSC2016指南没有说明是否需要所有的导管和管腔都要采血做血培养——显然不需要所有导管和管腔都采集。IDSA这个要求有些匪夷所思。

3. IDSA认为SSC2016指南对多个导管、多个管腔,没有提优先选择哪里——这显然没有答案。IDSA自己也给不出答案。

4. IDSA认为SSC2016指南对隧道感染、出口感染、内置或临时装置的移除等,没有给出医生答案——显然,这个指南针对的是脓毒症,局部感染不必精细——这不是SSC指南重点;更何况也另有其他指南,SSC指南不必去替代。而移除是处置,并不是C.DIAGNOSIS部分所应该涵纳。

综上,笔者陋见,SSC 2016微生物学部分(C. DIAGNOSIS)总体上值得肯定。IDSA声明针对这一部分的讨论,似乎有些“吹毛求疵”。

供稿:宁永忠(清华大学附属北京市垂杨柳医院)

责任编辑:曹彬(中日友好医院)