2019-11-16 23:24

作者 陈凤宁

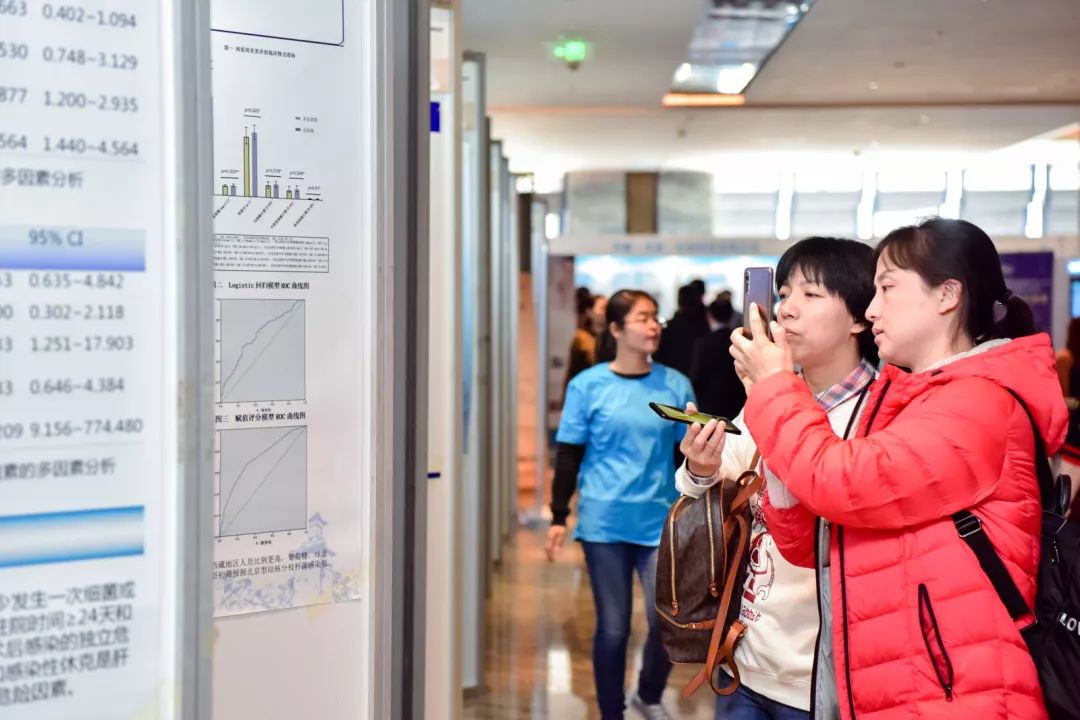

2019年11月15日中午12:20,京港感染论坛的优秀论文交流版块如期举行,虽然是在午饭的短暂间隙,但是参会的老师们热情不减。大会从402份投稿中选出24篇优秀论文进行口头发言,分为两天进行。论文交流会由北京大学人民医院李荷楠老师和中日友好医院李辉老师主持,曹彬、曾吉、鲁炳怀、余方友、姚开虎、陈宏斌六位来自临床和基础的专家对优秀论文做出了精辟的分析指导。

第一位为大家进行分享的学者是同济大学附属东方医院的慎慧老师,她介绍了从免疫低下的老年男性体内分离出的暗色真菌引起肺部感染的罕见病例,并且通过自动生化鉴定仪和质谱、ITS测序分析鉴定为皮炎外瓶霉(Exophiala phaemuriformis)。

第二位讲者牛司强老师来自重庆医科大学附属第一医院,他带来了题为“氨曲南/阿维巴坦耐药肺炎克雷伯菌的耐药机制研究”的报告。氨曲南联合阿维巴坦对产MBL的肺炎克雷伯菌有很强的体外活性。然而,本研究却通过实验发现同时产MBL和AmpC菌株中存在氨曲南/阿维巴坦耐药的可能性,因此牛老师提醒大家临床实践中应注意出现耐药的出现。相关文章已于11月14日发表在JAC杂志上。

来自北京大学第一医院的黄磊老师介绍了“2009-2017年间中国诺卡菌感染的临床特征和耐药特征”的研究,阐述了临床感染中常见诺卡菌类型及其药敏结果,点评专家们对于16sRNA和其它分子标记用于诺卡菌鉴定的价值、E-test和MIC药敏方法的差异展开热烈讨论。

浙江大学医学院附属第一医院的陈晓老师进行了《一种新型副溶血弧菌的流行及病原特征研究》的报告。对于沿海地区急性腹泻患者副溶血弧菌的监测中发现O4:KUT-recAin菌株比例升高,通过表型特征研究、耐药情况、动物模型的致病性研究,说明了它曾在国内引起流行并且有明确的致病性。最后建立了 O4:KUT-recAin副溶血弧菌相应的分子检测方法并制备了特异性血清。

重庆市公共卫生医疗救治中心的李小凤老师分享了一项关于“艾滋病患者颅内感染病原学特点及脑脊液生化指标分析”的报告,发现艾滋病患者颅内感染和血流感染病原菌分布广泛,脑脊液生化指标可辅助诊断颅内感染。点评专家对于颅内感染的诊断标准、凝固酶阴性葡萄球菌是否具有致病性展开了讨论。

江苏省人民医院的李占结老师介绍了一项关于839例达芬奇机器人手术的医院感染评价的病例对照研究。通过本研究发现,从感染防控角度应当鼓励达芬奇机器人的使用,最好的策略应该是根据患者的特点和疾病的分期确定是否选用。

杭州医学院的宋小军老师对于艰难梭菌ST35型分子特征及耐药谱做了研究。发现尽管国内ST35型菌株的四环素耐药率显著低于国外菌株,但是其他类别抗生素耐药率水平均较高;ST35型菌株的SL1和SL2两个分支在动物源性菌株间基因组遗传关系较近。因此后续应加强对畜牧业动物源性艰难梭菌的监测工作,评估其趋向临床感染的危险性。

接下来,深圳市第三人民医院的朱青老师对“结核分枝杆菌耐药突变快速检测芯片的研究”进行了分享,该微流控芯片系统能够在2小时内对结核分枝杆菌38种突变型进行准确、高通量检测。同时,该检测体系可灵活选择位点或样本的检测数量,操作简单,无气溶胶污染风险,可为临床测定结核分枝杆菌耐药性提供更便捷、高效的检测工具。

北京儿童医院的李玥老师对于“儿童高毒力肺炎克雷伯菌(hvKp)临床及分子流行病学特征”进行了探讨,发现儿童碳青霉烯耐药hvKp全部为ST11型菌株,提示ST11型菌株或更易于兼具高毒力和耐药特征,而且具有粘液表型(即荚膜多糖增厚)的hvKp菌株均不表达KPC-2,提示荚膜多糖增厚或可抑制耐药质粒接合转移。

最后,来自宁波大学的边俏老师进行了《Comparative Whole Genome Sequence Analysis and Global Phylogeny of Clostridium difficile Genotype ST2》的报告,结合全基因组序列分析,他们对ST2型艰难梭菌进行了耐药谱和生物学表型的分析,从而研究了ST2型艰难梭菌系统发育构建和全球进化传播方式。

在一片热烈的掌声中,前半部分的优秀论文报告圆满结束,十位报告者生动而精彩的演讲和点评专家们认真细致的评点让观众们品尝了一场文化盛宴,让我们期待后半部分的优秀论文分享!

供稿:陈凤宁

审稿:李荷楠

排版:陈凤宁