2020-02-08 14:45

作者 宁永忠

清华大学附属垂杨柳医院 宁永忠

武汉新冠王这个话题,我竟然能够写到第五篇,确实超乎一开始我的所料。之前拙笔,见医促会微感分会和京港感染论坛公众号:

文章链接

1.这一次,难道又是冠状病毒?!(【前沿速递】2020.1.7)

2.武汉新冠王之既济与未济!(【前沿速递】2020.1.21)

3.武汉新冠王之否极泰来——我国学者柳叶刀文章简介与学习(【前沿速递】2020.1.25)

4.学习新型冠状病毒肺炎诊疗国家指南第四版(【规范与指南】2020.1.29)

这一篇是第五篇。说一个技术问题。一开始,12月底,面对新的病原体,最先检出的方法NGS是(下一代测序)。可以说,这一次疫情,NGS功莫大焉。不过后续所有患者都做NGS,不现实。所以确定核酸序列之后,自然是靶向PCR为主。

而PCR方法检测新冠王,不时有提出假阴性高的问题。甚至有观点,需要“CT代替核酸”!!笔者不学,拟分析如下。各位一笑!非专业人员(非专)也可以一读。

这是遗传学概念。是生物学特征的遗传载体。简单说,孩子为什么像妈妈?是因为妈妈把核酸(通过受精卵)传给了孩子。核酸的发现,把整个生物学打通了(以前,动物是动物,植物是植物……各不相同)。所以,发现了核酸的秘密(1958年发现双螺旋、1962年解码密码子),是生物学领域的翻天覆地的大事件。这一次查病毒,首先是测核酸。未来可以测抗原、抗体、产物、毒素、病毒整体……但现在都是查核酸。

是聚合酶链反应。是把少量核酸(检测不到,或很难检测到)扩增到可以检测的过程。通过扩增的循环数,或扩增后测序、荧光探针等,判断结果。这种方法的生物学特异性(引物特异性结合)、生物学敏感性(方法学本身是扩增过程,相当于戏精可以自我加戏),都很好。这个技术的发明是八十年代的故事——一个传奇。

是下一代测序。不同于经典的靶向PCR的一种技术。各位非专如果想了解,百度“二代测序”“下一代测序”“NGS”“next generation sequencing”都可以,这里不展开了。这个技术商业化没有几年,但表现卓异,前途光明。我相信这是微生物学领域的革命性技术,值得期待。

好,下面解释核酸检测阳性率(规范说法是敏感性,我后面解释。这里适应大家阅读,先说阳性率)没有想象的高的可能原因。

这是专业名词。非专可以理解为,检测目标客观上不能被某种方法、某种试剂盒检测到。不是人员主观、行为原因。比如查抗体。患者还没有产生抗体,或者抗体浓度太低——这个时段,一般方法检测不到。那这个时段,就是窗口期。

核酸一样。浓度太低,不容易检测到。PCR虽然可以扩增,但对起点浓度也有一定要求。低于起点浓度,则阳性率比较低。

上一条说检测对象浓度高低,是微观概念。注意浓度高,不一定发病。当然二者很多情况是一致的。

发病和过程是宏观概念。症状不典型时,阳性率容易低。而症状典型,传染性更强,阳性率更高。

比如刚刚咳嗽之后。粘膜分泌物多。

这一条一定小心。刚刚咳嗽之后,传染性强。因为此时患者周围有大量飞沫、气溶胶!!!

大的角度,新冠王肺炎患者血液标本阳性率显然比呼吸道标本低得多。柳叶刀第一批文章报过,RNA血症概率15%。初期是重症多。目前估计不到10%。轻症应该远低于1%。具体多少,等待研究数据。

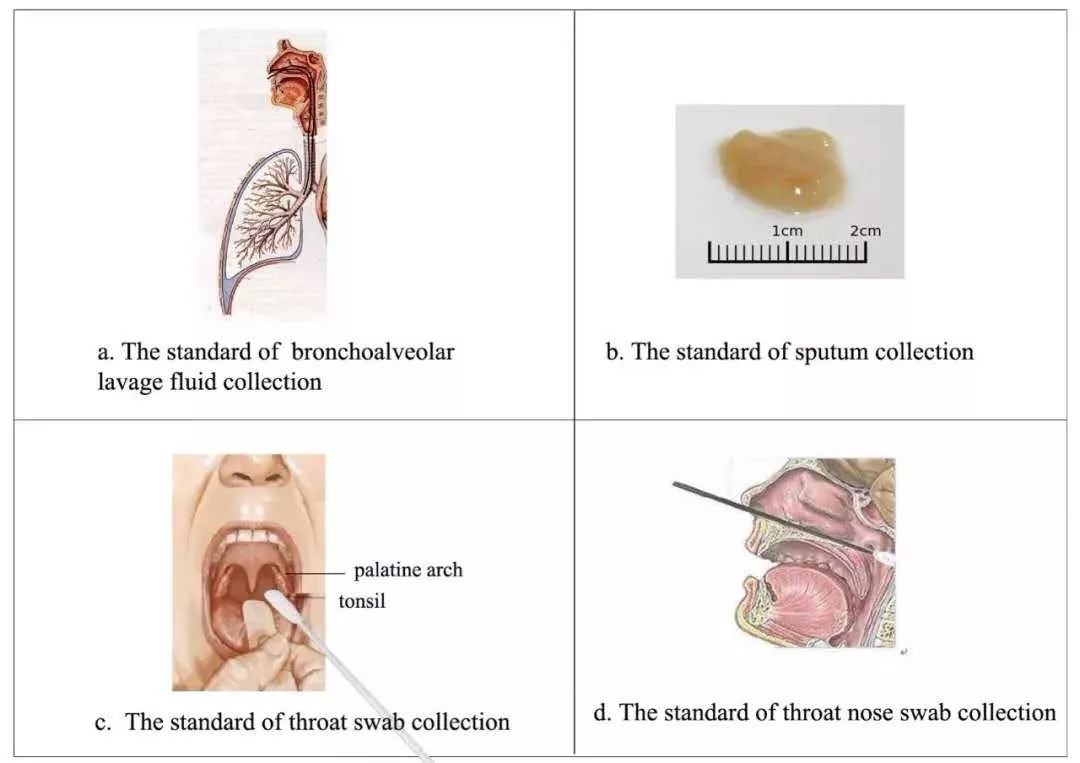

而呼吸道标本,肺炎患者:肺组织(金标本)>BALF>抽吸痰或咳痰>鼻咽拭子或口咽拭子>鼻拭子。所以王辉教授建议不做鼻拭子。

单纯的上呼吸道感染:病毒有一个从外到内的过程。上呼吸道标本阳性率高。一般不会采集深部标本。

BALF是支气管肺泡灌洗液。非专可以理解为,向局部肺段注入生理盐水,再抽出来。这个过程叫“灌洗(灌进去,洗一洗)”,抽出来的液体是支气管肺泡灌洗液,缩写BALF。

选择什么标本,主动权在医师手里。这一条大家一定要明确!!!

新冠王肺炎干咳无痰(太像SARS了),所以理论上推测,可以用大气道的洗液。大家有实际操作可以反馈给我。还没有见到经验或文献。

(引自华西医院实验医学科王旻晋老师文章《新冠病毒肺炎实验室检测的华西体会——分析质量篇》)

比如鼻咽拭子,采集时一定要到位,并在局部停留几秒,时间可以长一点。吸足分泌物。采的标本多,则阳性率高。部位太浅、时间太短,则阳性率低。

标本的选择、采样效果,是对结果最有影响的因素之一。

这三个取决于试剂盒。个人观点,目前的试剂盒推出的略急,评估可能不充分。美国试剂盒刚刚上市,后续同时进行评估。

核酸提取,就是让核酸脱离原始标本载体,成为比较纯的状态——有业内专家认为,也是对结果最有影响的因素之一。

扩增取决于仪器、方法学参数等。

结果判读:如结果信号的原理、实际采集、阈值、人员判断的主观因素等。

这一条有一定影响,甚至有时候影响很大。取样不足,提取核酸,实验过程……都涉及。

一方面是一线都缺人,不除外新人临时上岗。一方面是防护服的不舒服。一方面是连续工作的疲劳(尤其是武汉的各位亲)。一方面对病毒、疾病的未知导致恐惧。一方面是比较强的传染性,对自己、同事、家人有威胁,会不寒而栗。这些都会导致操作变形、判断失误。

当然现在做NGS的依然不多。不过选择PCR还是NGS也有结果不同,这自然是方法、技术的选择影响。类似于经济学的机会成本。

其他方法,最值得期待的是抗原、抗体等。已经有试剂盒,还在路上……,大家等待!

因为有诸多影响(上面就有十来个),所以会有不符合的情况——就是实验室结果和临床表现不对应的现象——这比较常见,并不奇怪。别的传染病、别的疾病,都有。有经验而理性的医师,都会客观接受这样的现象——因为没有人能够完全改变。

标本角度,大量的标本只是咽拭子。很多患者都做BALF,这不现实。我个人非常尊重这个现实,但建议大家分析的时候,一定要全面、合规、条分缕析。知道了正确的方式,或最优的方式,知道了谁有主动权,才是问题的关键。

试剂盒角度,我相信未来的试剂盒会更好一些。大家(包括非专)可以关注、促进新试剂盒研发,多个PCR试剂盒进行比较,甚至纳入NGS等不同的技术等。而复核时,同一试剂盒复查,我个人觉得不太好。不同试剂盒复查,可能更好一点——个人观点,期待拍砖。

临床理念角度,感染性疾病的确诊靠的是(基于临床的)微生物学———这是西医临床基本规则。所以才会有“临床微生物学是感染性疾病诊断的金标准”这样的说法。这不是我们从业人员的主观夸大。而是感染性疾病内在特点决定的学科必然、逻辑基础。所以就感染性疾病而言,微生物学和临床表现、影像学等的地位是不平等的,比二者高。这一条大家知晓。这应该是专业人员的常识。所以特别期待,专业人员的讨论不要再出“CT代替核酸”的笑话。或者如“终于,不用等核酸检测就可以确诊了!”这样振振有词的啼笑皆非。

引申一下。第五版诊疗方案中,诊断标准做了地域划分。武汉自己的诊断标准多了“临床诊断”这一层,指的是特征性的影像学表现。大家注意,这不是“CT代替核酸”,看一下确诊标准内容就知道了。分层诊断是西医疾病诊断的普遍规律。而把特征性影像学表现置于低于确诊标准的下一个层面,恰恰是感染性疾病基本规则的必然。

这对于非专可能没有什么。对于专业人员,大家要谨慎、明晰。不要犯原则性错误。

这是本科层面的概念,是物理、化学、生物学等都有的概念。阳性率是一群人(无论有病、无病),某种方法/试剂盒检测的阳性百分比。

敏感性是对确诊患者,某种方法/试剂盒检测的阳性百分比。两个概念一比较就知道,阳性率的分母不确定(无病的范围、数量太大了),所以在方法学角度,敏感性比阳性率要严谨。当然敏感性是理论概念,现实应用时对具体患者的价值有限。

大家表达时,慎用阳性率。合理应用敏感性。——这会逗露专业人员的流行病学水平。就像死亡率、病死率一样。

下面就相关几个问题,说明一下。

实际上,最多有多少次阴性,才能报阳呢?

天津正式报过第4次阳性。南方周末报过第7次报阳,待验证。当然,这是少数情况。

阳性病例中,首次阳性的比例是多少?

这一条我没有看到数据。上海CDC赵老师说,几十例阳性中,大概90%。如果这是普遍规律,我觉得不赖呀!

另外一个特别无奈的话题是,确诊患者转阴性后再转阳。这在肝炎领域、HIV领域似乎不是新话题。但新冠王角度,还没有正式的文献报道。我以前讨论涉及到这一点。近期看到也有同道提及,甚至说是实例。分析而言,

1.生物学原因。病毒变异了——RNA病毒,变异不奇怪。新病原适应人体,变异也不奇怪。

2.检测原因。采样、实验室操作、试剂盒原因,导致中间的阴性,可能是假阴性。

3.治疗原因。某种药物将病毒压制到低浓度,导致检测阴性。不再用药(甚至出院),没有压制,病毒复活了。浓度升高,导致症状,甚至传染性。这在细菌学领域屡见不鲜。病毒学领域,乙肝也有类似。

4.病程原因。是不同的病程,患者没有产生有效抗体,又一次发生了感染。这一条需要证据证实。

如果真有这样的实例,意味着,

1.临床要小心。目前的出院标准可能需要完善。长期预后需要进一步的观察、积累数据。

2.需要尽快确定原因。

2a如果是中间假阴性导致,那需要换技术、换试剂盒、换人。

2b如果是生物学原因,那需要技术攻关,增加检测覆盖性。

2c如果是治疗原因,则需要新药——在还没有有效根除的老药的情况下!!!

2d这一条如果证实有,那出院了也要防护好。

特别希望,这不是真实的现象——是谣言!

新病原,诸多未知。仓促应战,身心疲惫。急就章,挂一漏万。大家多批评,随时反馈!

坚信我们一定会战胜疫情,取得完胜!

向湖北一线的各位亲,敬礼!

向全国的医务同道,敬礼!

向所有遭受煎熬、甚至经历病痛、非遇的各位非专,敬礼!

我们同在!!!

审者按:

核酸检测假阴性,主要是因为采集样本中的病毒载量比较低,目前大概能做到500-1000 copies/ml,不同试剂有差异。

呼吸道病毒感染,早期(有症状后2-3d)一般在鼻咽部载量最高。后期,如有肺炎等下呼吸道感染,取下部样本最佳。如痰,BALF。

但是,很多人干咳,痰不易取。非深部痰,灵敏度不佳。BALF取时,对采样人员风险极大。

目前来看,在非疫区,甲流比新冠要高的多,只是被忽略了。非疫区以影像学来诊断,特异性差。疫区作为临床诊断标准可以,确诊要依靠病原学。这和肺部真菌感染的原则是一样的。

供稿:宁永忠

审稿:鲁炳怀