2020-10-17 09:11

作者 卓献霞

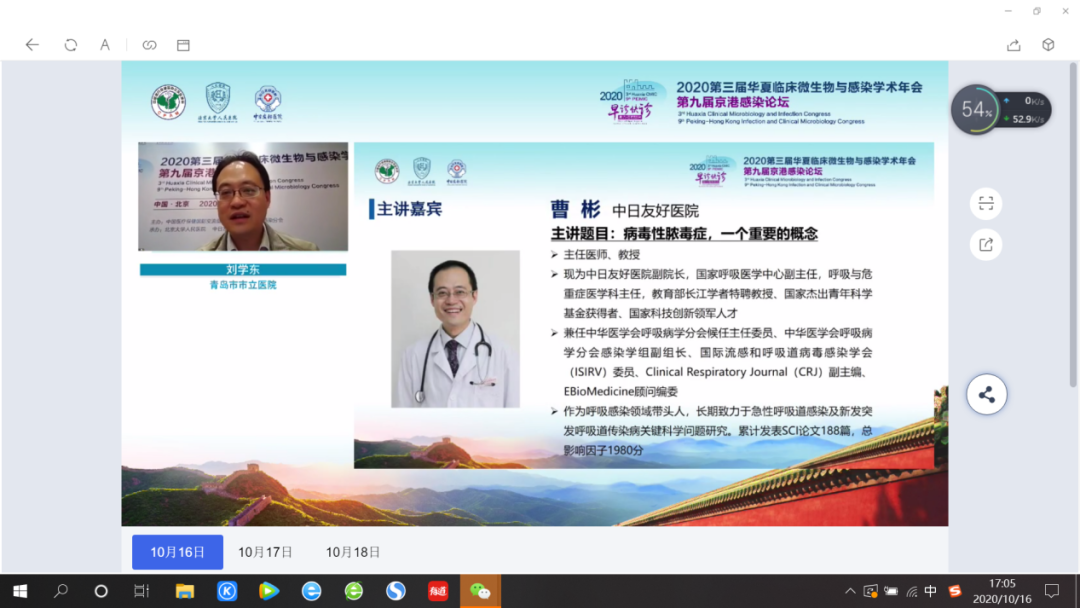

金秋十月,在北京最美的季节,我们迎来了满载诚意收获知识的第九届京港感染论坛。在2020年10月16日下午,在分会场一,由曹彬教授、佘丹阳教授、王业明博士、张静教授以及王一民大夫给我们介绍了有关CAP的诊断和治疗,以及如何开展临床研究。

第一位讲者为中日友好医院副院长、国家呼吸医学中心副主任、呼吸与危重症医学科主任—曹彬教授,曹彬教授为我们讲述了一个重要的概念“病毒性脓毒症”。曹彬教授从SARS-CoV-2感染中毒症的临床观察和科学假设出发,系统的给我们讲述了什么是感染中毒症,诊断感染中毒症患者的临床标准是什么以及常见的引起感染中毒症的病原体。同时给我们介绍了诱发感染中毒症的免疫学特征和宿主因素,包括淋巴细胞减少的原因、出现和演变、以及B细胞、中性粒细胞和中性粒细胞外诱捕网在感染中毒症中的作用。曹彬教授还给我们介绍了微生物组对免疫系统的影响和病毒性感染中毒症需要的生物标志物辅助诊断。最后曹主任总结了除了临床特征,我们还需要更客观的生物标志准确定义病毒性感染中毒症,同时我们目前对病毒性感染中毒症的认识还远远不够,还需要更进一步的探索和研究。

第二位讲者为来自中国人民解放军总医院的佘丹阳教授。佘教授从分子检测呼吸道感染病原的角度给我们精炼的总结了呼吸道感染病原学诊断的技术需求—准、快、全、易、廉。给我们介绍了传统病原学诊断技术的主要不足和病原学核酸检测技术(NAATs)的分类。同时通过临床病例和有关钓鱼这个漫画形象生动地阐述了单病原核酸检测的局限性和适用性以及多病原核酸检测的优势和局限性。还进一步进行了mPCR和mNGS优缺点的比较。通过佘教授生动形象的讲述,使我们对分子检测呼吸道病原体有了一个较全面的了解和认识。

接下来是来自中日友好医院的王业明博士给我们分享了—开展肺炎相关临床研究,你需要做好的几件事。王业明博士从四个方面给我们讲述了做临床研究所需要做的几件事,首先是从为什么做临床研究这个问题出发,通过大学之道及科学目的,以及从要素、责任、结果这几个方面回答了临床医生是否应该做科研这个问题。其次是何时考虑开始研究,通过评估科学背景,将临床问题转化为科学问题,通过举例形象地说明了什么时候考虑开始研究并如何将临床问题转化为科学问题。第三是如何开展临床研究,王业明博士从研究类型、研究设计的关键点以及设计要素等方面为我们解答了如何开展临床研究。最后是撰写文章的注意事项,王业明博士从正确认识自己的科研工作、选择一个正确的杂志以及如何讲好你的故事这三个方面系统地讲述了在撰写文章的时候需要注意哪些事情,通过王业明博士简单明了的讲述及分享,使我们对临床研究及临床研究的相关问题有了进一步的了解。

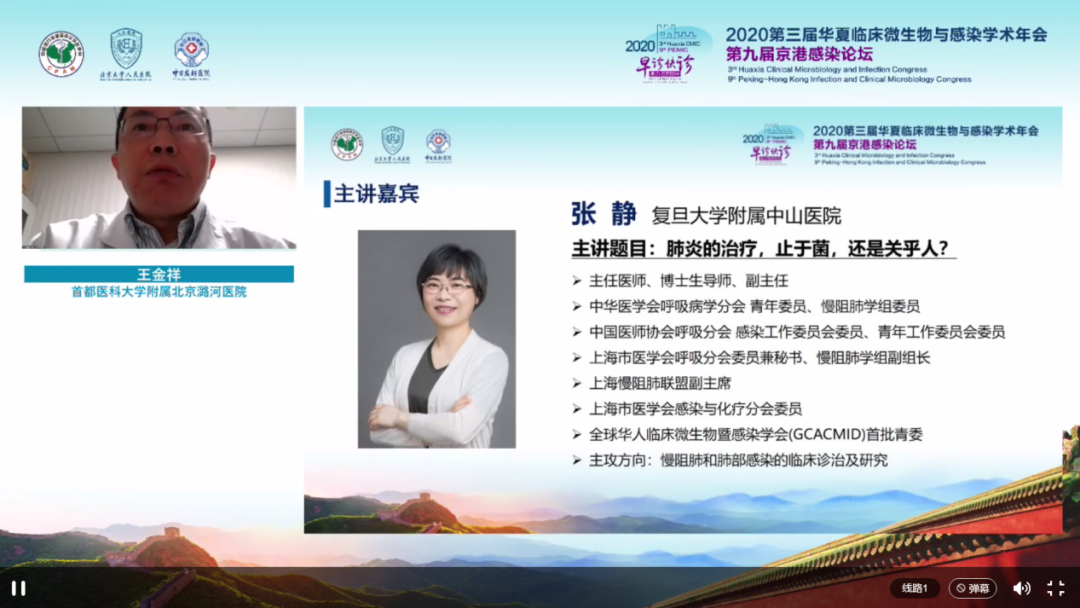

随后是来自复旦大学附属中山医院的张静教授,张教授以“肺炎的治疗,止于菌,还是关乎人?”为题,从人、药、菌三个角度形象的给我们讲述了肺炎的治疗,需要达到平菌、控毒、存人的目的。要个体化从速降低致病原负荷和调控炎症损伤,保护脏器功能。通过张教授的讲述,使我们认识到,治疗肺炎,不仅要关注病原菌,同时还要关注药理学的作用和个体化治疗。

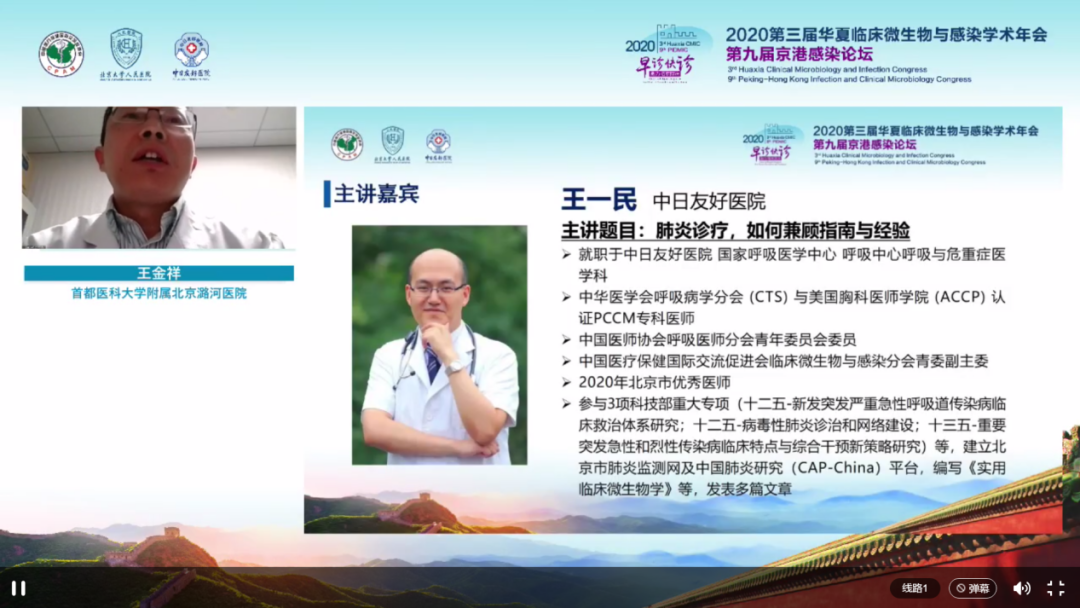

最后是来自中日友好医院呼吸与危重症医学科二部的王一民大夫,王一民大夫以《肺炎诊疗,如何兼顾指南和经验》为题,从临床的角度给我们分析了如何正确应用指南以及经验来诊断疾病。王大夫通过临床案例(发热伴呼吸困难7天,64岁男性,在急诊经验性的按肺炎诊治,住院后通过追问病史,结合影像学检测及实验室检查,最后诊断为肺结核)常见疾病的不典型表现,说明了诊断疾病不能单靠经验也不能只依赖指南,我们需要同时兼顾指南和经验。王大夫还给我们分享了临床实践指南和专家共识的联系与区别,同时还给我们讲述了如何进行肺炎严重程度的评估。最后总结了肺炎是一种异质性极强的疾病,没有一份指南能够涵盖所有病人;个性化的治疗策略应该遵循标准的指南流程;同时肺炎的诊疗离不开规范的病原检查。

供稿:卓献霞 审核:王一民 排版:孙世俊