2020-10-18 18:48

作者 张安汝

2020年10月17日下午,京港感染论坛分会场一 的第一版块在线上举行,南方北方,群英荟聚,对话CRE防治困局。来自北京大学人民医院的王辉教授和中山大学医学院的田国宝教授共同主持了本场会议。

首先,来自浙江大学医学院附属邵逸夫医院的俞云松教授以《CRE流行特征及防控》为题,以浙江省一家三甲医院为例,剖析了碳青霉烯耐药的大肠埃希菌(CREC),肺炎克雷伯菌(CRKP),粘质沙雷菌(CRSM)等几种主要的CRE的流行特征,特别指出CRKP的感染存在同一克隆在不同环境、患者之间的播散问题。并根据多重耐药的革兰阴性菌感染的高危因素提出防治策略,指出要合理应用抗菌药物,特别是碳青霉烯类药物,应当进行“适度保护性使用”;注重环境消毒和手卫生,对于ICU这样耐药菌污染严重的环境,应当使用特殊的消毒设备;CRE的诊治绝不是单打独斗,需要多学科团队共同参与;防止CRE播散的关键在于隔离病原菌,防止交叉感染。

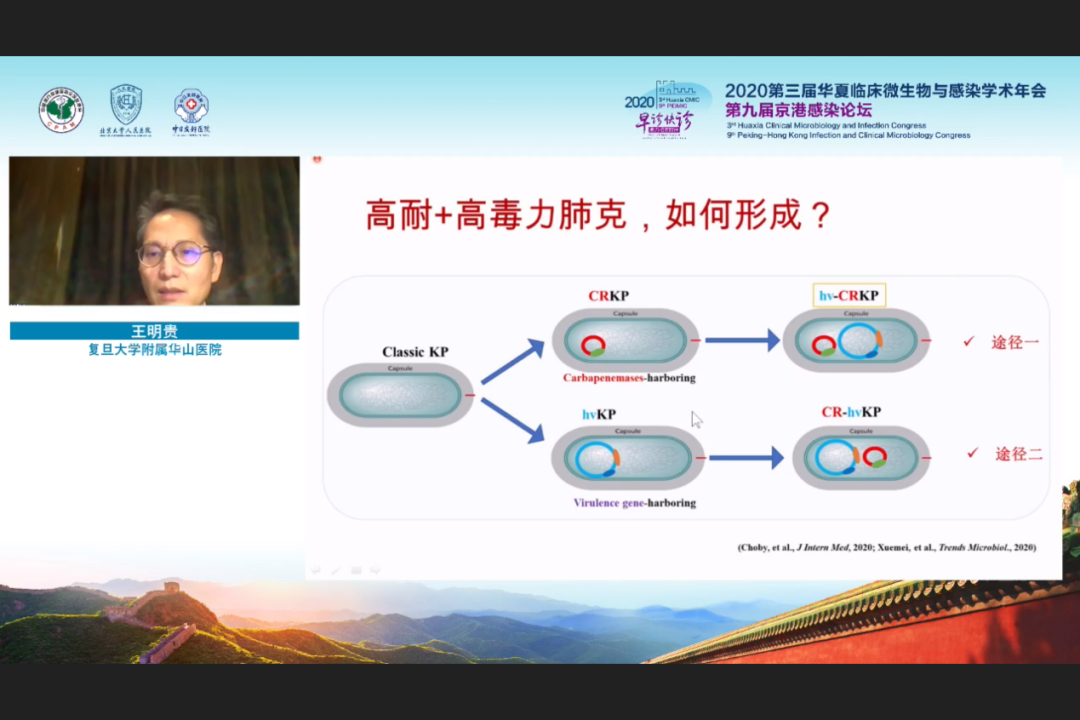

接下来,复旦大学附属华山医院的王明贵教授讲解了“肺炎克雷伯菌的昨天、今天和明天”,以生动简明的话语向大家阐述了肺炎克雷伯菌研究的前世今生。曾几何时,肺克在临床感染疾病中并未受到极大重视,自2010年前后,多重耐药的肺炎克雷伯菌开始快速播散,如今,多重耐药的肺炎克雷伯菌是临床诊治的难点。王教授介绍了高毒力肺炎克雷伯菌(hvKP)、CRKP和hv-CRKP的关系以及探讨了高毒力高耐药性肺克形成的原理,并提出毒力质粒和毒力基因如何形成和转移的“未解之谜”。王教授还指出在肺克感染疾病中,存在多克隆共存的问题,并且在诊治过程中,可能会出现“克隆交替”,展现出肺克“狡猾多变”的一面。未来解决肺克感染问题关键在于抗菌药物科学化管理(AMS)。目前,在国家卫生健康委的重视,新的治疗手段和药物不断被推出,以及微生物感染领域的科学家不懈的努力下,相信耐药问题的解决只是时间问题。

来自中山大学中山医学院的田国宝教授以《高毒力CRE基因组学和进化研究》为题介绍了他的研究成果,从基因水平上阐述了流行克隆的动态传递和血流感染中CRE和碳青霉烯敏感的肠杆菌目(CSE)之间的关系。提出相比CSE,CRE可能携带毒力基因更少,但造成了更高的医院死亡率,并且发现KPC-2质粒可能给肺炎克雷伯菌株带来多因素的影响,包括提高荚膜形成能力,院内播散和临床治疗失败。

随后,来自北京大学人民医院的王启大夫以《CRE network: 工作总结与展望》为题,向我们分享了CRE的流行和耐药现状。目前,中国不同省份、不同地区的CRE的流行谱、产酶谱和耐药谱各不相同,给临床诊治带来极大挑战。未来,不同药物、治疗方案、感染类型的研究需要更多的前瞻性研究,从而指导临床,也希望有更多成员参与CRE network,使其在耐药质粒的传播和进化路线研究,重要菌株的区域流行的监测、筛查、感控、实验室检测和指导临床治疗方面发挥更大的作用。

接下来是由北京大学药理研究所吕媛教授主持的微岩卫星会和中日友好医院曹彬教授主持的辉瑞卫星会,两个卫星会的讲者给CRE检测、诊断、治疗和防控带来了不一样的思路和角度。

首先是来自微岩医学科技(北京)有限公司的盖伟博士以《超敏血流感染病原检测—mNGS新方法及应用探讨》为题,分享了微岩Plseq超敏mNGS技术平台基于目前mNGS的短板提出的解决办法。该平台由五大部分组成,集剔除宿主背景,减弱背景噪音,更精准可靠的DESC双引擎鉴定算法和全自动报告系统为一体,显著提高了血培养阳性率。

最后,俞云松教授分享了《CRE诊断、治疗与防控:全球经验》,提出CRE诊治的关键在于早期诊断、早期治疗,要考虑感染部位,病情严重程度合理用药,并根据所在地区和医院的主要治疗药物和联合药敏结果调整用药方案。

会议内容十分丰富,讨论激烈,大佬们的精心准备和分享给现场和线上的听众带来令人难忘的体验,也给CRE防治摆明了现状,指出了出路。

供稿:张安汝 审核:王启 排版:张安汝