2020-10-19 22:54

作者 殷冠坤

10月18日上午,精彩纷呈的京港感染论坛继续进行着。优秀论文板块由北京大学人民医院的李荷楠副研究员和中日友好医院的周飞博士主持。中日友好医院的鲁炳怀教授、《中华检验医学杂志》的武昱编辑、以及北京大学人民医院的刘昱东副研究员担任评审。

本次会议共收到126篇投稿,经过专家评审,选出7篇优秀论文进行线上口头交流,27篇优秀论文进行电子壁报交流。

7篇优秀论文讲者分别为郭一凡、牛司强、雷旻、李进、罗颖、周迎和张玉林。

第一位讲者是北京大学人民医院的郭一凡老师,为我们展示的文章是《造血干细胞移植患者肠道菌群紊乱与血流感染的关系》。

郭一凡老师首先介绍了研究背景,包括造血干细胞移植(HSCT)后的肠道微生物损伤、定植耐受、健康肠道微生物群对宿主防御病原菌的保护作用以及细胞毒性治疗中血流感染(BSI)发病机制的两种范例等。接下来,对研究思路、方法和实验结果等做了详细的介绍。分析了在BSI和非BSI组中肠道微生物群的多样性和组成、系统发育树中的差异情况以及功能预测。在对一位具体患者进行分析时,发现BSI出现前,病原菌以不同的相对丰富度存在于肠道菌群中。将BSI发生前的患者归为前BSI组(Pre-BSI),与非BSI组的肠道菌群多样性进行比较,观察到两组物种间差异明显。

最后,讲者指出了该研究的局限性并对全文进行了总结:在造血干细胞移植患者中发生血流感染与未发生血流感染病人的肠道菌群相比,alpha和beta多样性显著降低;通过功能预测,血流感染组病人肠道功能在感染性疾病等通路富集,非感染病人在营养物质代谢和免疫等通路富集;通过肠道菌群结构改变,可能提前检测到病原菌在肠道定植;肠道菌群多样性降低可能与血流感染发生相关。

评委嘉宾鲁炳怀教授就该篇文章对BSI的定义等方面进行了提问,并对讲者的研究给予了肯定的评价和中肯的建议。

第二位讲者是重庆医科大学附属第一医院的牛司强老师,为我们介绍的文章是《头孢他啶是KPC型碳青霉烯进化的主要驱动因素》。

牛司强老师介绍了CRE的严重耐药性、感染后死亡率高、产KPC酶的CRE在全球范围内流行以及进化情况等研究背景,同时提出了一个问题——进化的主要影响因素是什么?

随后,讲者就此问题展开了研究。依据进化分析,将KPC分为KPC-2和KPC-3两个簇。通过重叠PCR扩增各个kpc基因,在相同的启动子Tn4401a下构建重组质粒,转入大肠埃希菌DH5α,然后对含KPC-2和KPC-3簇的菌株进行药敏实验。接着,构建表达载体pET-28a-KPC(30-293aa)(去除信号肽),纯化KPC酶并进行活性分析。实验结果显示,有多种突变体较KPC-2对头孢他啶(CAZ)的水解增强,表明CAZ是KPC进化的一个重要因素。

最后讲者对全文做了总结:文献报道,临床大量使用头孢他啶是β-内酰胺酶进化的重要因素,推测头孢他啶对KPC酶进化起了重要作用。综合进化分析药敏实验结果,酶活性分析以及临床大量使用等,提示头孢他啶是KPC型碳青霉烯进化的主要驱动因素。临床使用头孢他啶的时候考虑这种筛选作用,加强合理用药。

评委嘉宾刘昱东副研究员就本篇文章与讲者进行了互动,给予了精彩的点评。

第三位讲者是深圳市儿童医院的雷旻老师,为我们介绍的文章题为Analysis of the Clinical Characteristics and Virus Genotype of 107 Children Hospitalized with Measles in Shenzhen.

雷旻老师首先为大家介绍了麻疹病毒(measles virus),这是一种属于副粘病毒科、麻疹病毒属的成员,为单型病毒,与野生型病毒存在序列差异,有8个分支和24个基因型。H1基因型被鉴定为中国地方性基因型,分为A和B两个簇。高度疫苗覆盖率是消除麻疹流行传播的最有效策略。

讲者通过以上研究背景,引入了文章的目的:总结深圳市麻疹住院患儿的临床特点和基因型;总结麻疹疫苗接种对儿童麻疹临床特征的影响;提高儿童对麻疹感染的认识。接下来,讲者详细讲述了实验方法、统计学分析和系统进化分析。实验结果显示,肺炎并发症占到35.51%(38/107),并发噬血细胞综合征的占到1.87%(2/107),转送ICU治疗的占5.61%(6/107),以及痊愈出院的占99.07%(106/107)。系统发育分析显示,所有病毒均为H1基因型。大多数分离株被鉴定为H1基因型A簇成员,仅有8株被鉴定为H1基因型B簇成员。此外,未接种疫苗组咳嗽、腹泻、柯氏斑和结膜炎等症状的发生率明显高于接种疫苗组。

随后,讲者对实验结论进行了阐述:目前深圳地区麻疹感染儿童以婴幼儿为主;春夏季或为儿童麻疹的高发季;主要临床表现为发热和皮疹;部分麻疹患儿风疹抗体可能呈阳性。

第四位讲者为陆军特色医学中心的李进老师,为我们展示的文章题为《铜绿假单胞菌lasI基因反义肽核酸序列筛选及其抑制生物被膜形成的研究》。

李进老师为我们简单介绍了研究背景,包括铜绿假单胞菌感染现状(多器官组织感染、反复感染和细菌定植等)、铜绿假单胞菌的致病因子(菌毛和鞭毛等表面成分、Ⅲ型分泌系统、群体感应、铁清除、胞外致病因子和其他致病因子等)和铜绿假单胞菌治疗现状(多重耐药和泛耐药菌株的产生,亟待开发新的抗菌靶点)。同时讲解了铜绿假单胞菌群体感应系统以及寡核苷酸和肽核酸的特点比较。

该研究首先针对铜绿假单胞菌lasI群体感应系统的lasI基因进行反义肽核酸的设计和筛选,成功克隆了lasI基因,并构建了其体外表达质粒。利用体外转录和斑点杂交技术,成功筛选出能与lasI mRNA高效率结合的反义寡核苷酸序列,并以此为基础合成反义肽核酸。接着,对反义肽核酸生物学功能作用研究发现,经反义肽核酸作用的铜绿假单胞菌PAO1,lasI mRNA基因表达明显下调,生长受到明显抑制,生物被膜形成能力被显著抑制,毒力因子外毒素A、绿脓菌素和弹力蛋白酶lasB的表达明显下调。因此抑制lasI系统为抗菌治疗、提高生物被膜内细菌对抗生素的敏感性以及抗细菌毒力治疗提供了可能的依据。

最后讲者对文章进行了总结,为铜绿假单胞菌感染的治疗提供了新的思路。

第五位讲者是华中科技大学同济医学院附属同济医院的罗颖老师。在新冠肺炎疫情防控的背景之下,罗颖老师为我们带来的文章题为《联用细胞因子和淋巴细胞亚群预测新冠肺炎患者结局》,指出机体内免疫指标的变化与新冠肺炎患者病情进展高度相关。

依据诊断标准和分组标准,该研究将新冠肺炎患者按照结局分为死亡组和存活组。对入院及治疗过程中的细胞因子(IL-2R,IL-6,IL-8,TNF-α)和淋巴细胞亚群(CD4+T细胞,CD8+T细胞,NK细胞,B细胞)进行检测。讲者详细为大家解读了实验结果,包括患者人口学特征、入院时细胞因子和淋巴细胞亚群水平、联用细胞因子与淋巴细胞亚群预测新冠患者结局的情况以及细胞因子和淋巴细胞亚群变化趋势。

最后,罗颖老师对该篇文章做出了总结:入院时高水平的细胞因子浓度与低水平的淋巴细胞亚群数量是新冠肺炎患者死亡的风险因素;基于IL-8、CD4+T细胞、CD8+T细胞的联用预测模型可以较好地预测新冠肺炎患者结局;该研究发现有助于临床医生对具有不良预后风险的新冠肺炎患者进行及时的干预,从而延缓疾病的进展。同时讲者也指出了研究的不足之处,如细胞因子和淋巴细胞亚群不是常规临床开展项目,可能会限制其使用潜能等。

第六位讲者为复旦大学附属华山医院的周迎老师。周老师为大家展示的文章是《The typeⅠ-E CRISPR-Cas 系统影响blaKPC-IncF质粒在肺炎克雷伯菌中的传播》。

讲者为大家介绍了碳青霉烯耐药的肺炎克雷伯菌(CRKP)的分子流行趋势、CRISPR-Cas结构、Cas蛋白的功能分类、肺炎克雷伯菌(Kpn)染色体仅携带The typeⅠ-E CRISPR-Cas 系统以及blaKPC-IncF质粒上含有丰富的可被CRISPR系统所识别的靶点等研究背景。然后提出了科学假说。接着,讲者阐明了研究目标,即CRISPR-Cas系统在肺炎克雷伯菌不同克隆群中是否存在分布差异?该系统是否会影响blaKPC-IncF质粒的分布?blaKPC-IncF质粒是否是肺炎克雷伯菌所携带的SRISPR系统的良好靶标?

随后的研究结果证明了The typeⅠ-E CRISPR-Cas 系统在携带KPC的肺炎克雷伯菌(KPC-KP)和CG258克隆群中极度缺乏;肺炎克雷伯菌携带的CRISPR系统影响blaKPC-IncF质粒的接合入侵;CRISPR-Cas系统影响质粒在Kpn中的稳定存在;blaKPC-IncF质粒所携带的protospacer均可激发有效的CRISPR免疫;blaKPC-IncF质粒所携带的PAM序列保守并且可有效激发CRISPR免疫效能。

最后讲者总结道:本研究证明肺炎克雷伯菌所携带的TypeⅠ-E CRISPR系统可通过抑制blaKPC-IncF质粒的接合入侵以及质粒在宿主菌中的稳定性来影响blaKPC-IncF质粒在Kpn中的传播;blaKPC-IncF质粒是Kpn所携带的CRISPR系统的良好靶标;TypeⅠ-E型CRISPR系统并非是影响重要耐药质粒入侵的唯一因素。

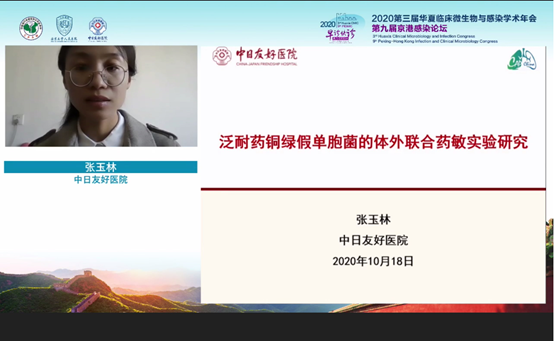

最后一位讲者是中日友好医院的张玉林老师,为我们介绍的文章题为《泛耐药铜绿假单胞菌的体外联合药敏实验研究》。

张老师从研究背景、研究目的、研究方案、实验结果和实验结论方面进行了汇报。指出泛耐药铜绿假单胞菌(XDRPA)检出率增加、治疗药物有限、感染患者病死率高并且存在头孢他啶-阿维巴坦(CZA)耐药,亟待探寻针对此类耐药菌的联合用药策略。

讲者从XDRPA的简介、XDRPA的临床严重性、治疗与挑战以及头孢他啶-阿维巴坦作用机制等的研究背景引入,详细介绍了研究方案及实验结果。结果证实CZA联合IPM抗菌效果最佳;CZA+IPM对14株菌具有协同作用,对1株菌具有相加作用;CZA+IPM作用12小时和24小时内,均表现为抑制作用;电镜下,联合用药组细胞表面粗糙、皱缩、有颗粒。

最后,讲者对实验进行了总结与展望:研究证实了CZA体外联合IPM对耐CZA的XDRPA具有良好的抗拒活性,但该结果尚需体内动物实验进行验证。此外,上述两种药物的联合作用机制还有待于进一步研究。该研究成果将为临床上多种抗生素联合用药的体内外实验研究提供思路,并将有望为临床上多重耐药性/泛耐药铜绿假单胞菌的治疗提供理论和实验依据。

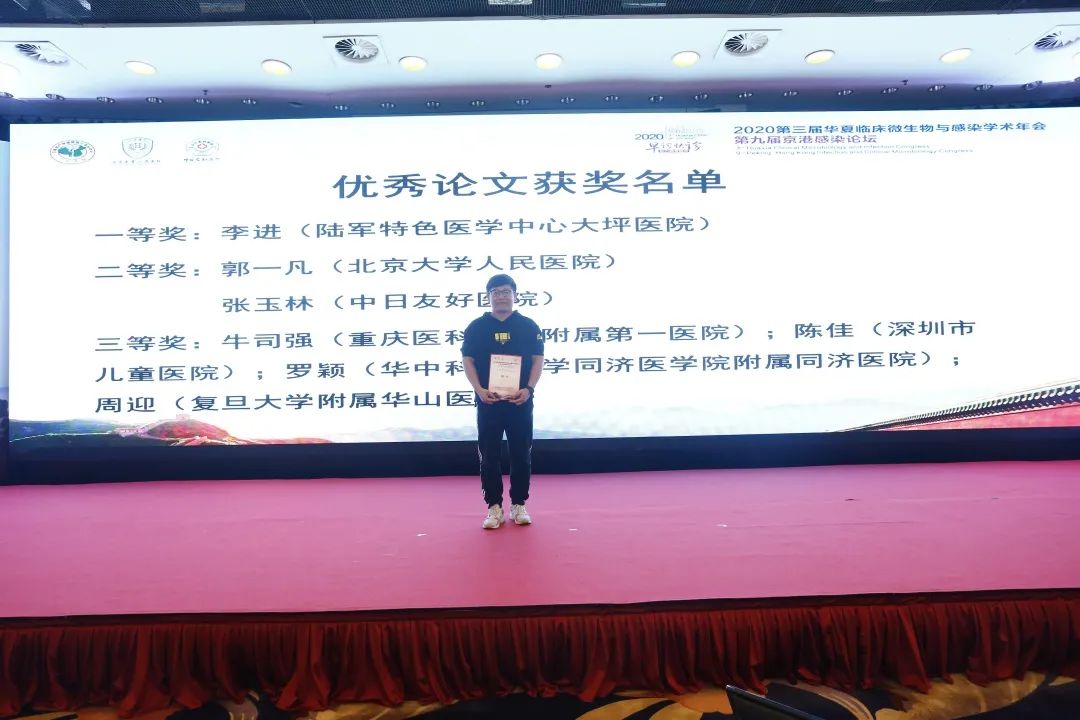

至此,精彩的优秀论文板块到此结束。评委老师根据文章创新性、现场表现等方面对每一位讲者进行了综合评分,随后评选出获奖优秀论文,并在主会场进行了颁奖。

获得一等奖的是李进(陆军特色医学中心大坪医院);

获得二等奖的是郭一凡(北京大学人民医院)和张玉林(中日友好医院);

获得三等奖的是牛司强(重庆医科大学附属第一医院)、雷旻(深圳市儿童医院)、罗颖(华中科技大学同济医学院附属同济医院)以及周迎(复旦大学附属华山医院)。

随着颁奖典礼的进行,会场的氛围走向高潮。

郭一凡代表获奖者上台领奖。

(由于疫情原因,其他讲者均为线上参会。)

供稿:殷冠坤 审核:李荷楠 排版:殷冠坤